Даже больше…

ДОБАВЬ СВОЙ ГОРОД

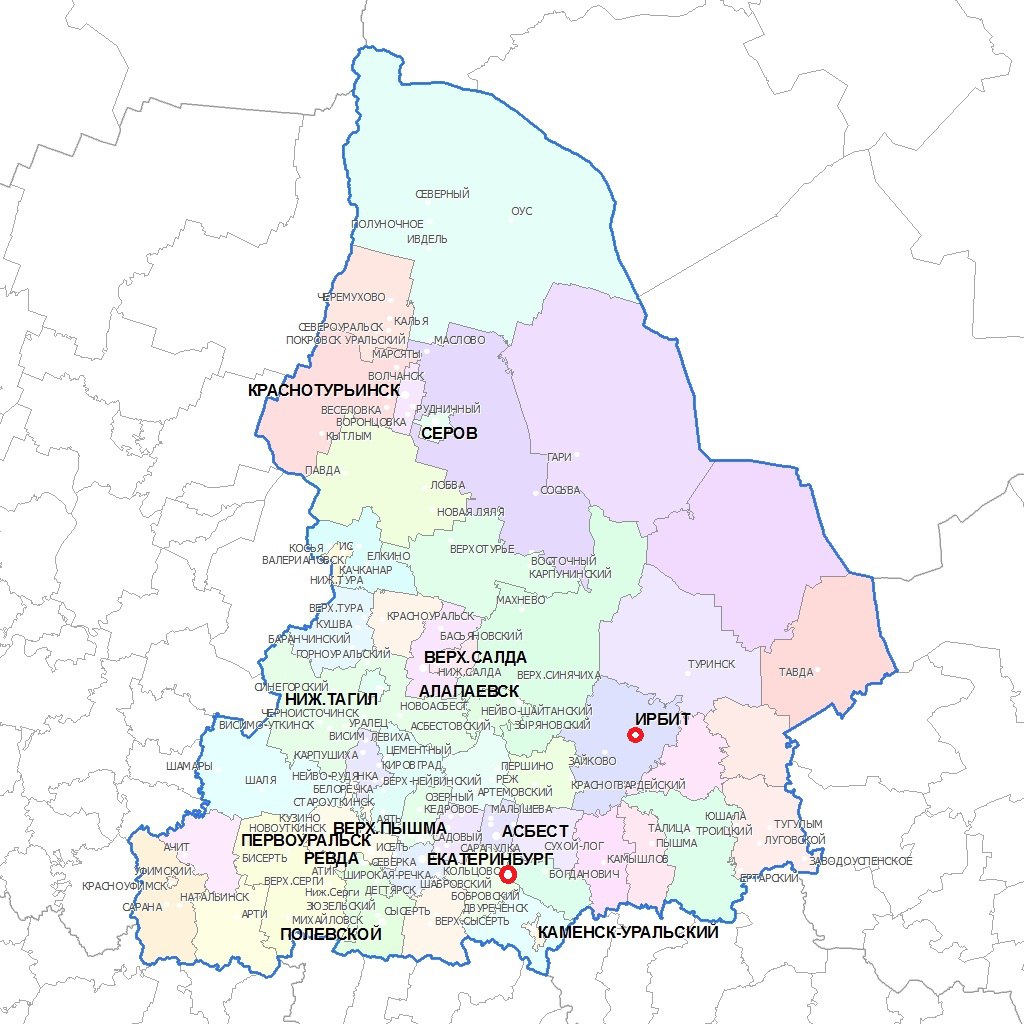

Дорогие уральцы! Если вам есть что рассказать про свой город / село / деревню в годы Великой Отечественной войны, если у вас есть родственники-уральцы, которые внесли свой вклад в дело Великой Победы – герои войны, труженики тыла, медики, дети войны – расскажите нам об этом. Напишите свою историю на почту: ural.pobeda80@yandex.ru. И мы добавим ваш город на карту, а материал – в этот проект.

Районы прямиком с наковален

В 1942 году на южной окраине города, в цеха недавно построенного мясокомбината, прибыли эвакуированные из Киева, Москвы и Ленинграда заводы, специализирующиеся на выпуске резиновых изделий. Эти производства были объединены в завод резиновых технических изделий (РТИ), который производил приводные ремни, уплотнители и другие элементы для танков и самолетов.

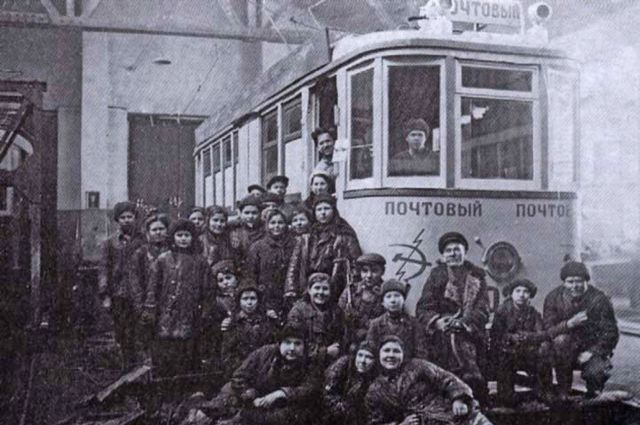

Новый район в этом же году возникает и возле завода Химмаш. Его основой стал перевезенный с Украины завод «Большевик». Для связи нового поселка с городом была проложена первая троллейбусная линия, в строительстве которой участвовали жители всех домов, расположенных по маршруту следования: их обязали выкопать у себя перед домом ямы для опор контактной сети.

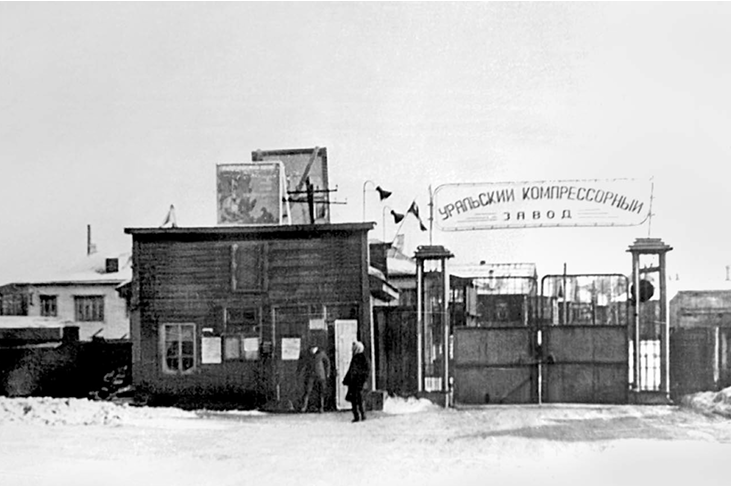

Небольшой Свердловский завод дорожного машиностроения в районе железнодорожной станции Исток стал центром производства «Катюш»: осенью 1941 года сюда был переброшен смоленский завод аналогичного профиля и основная часть Воронежского завода имени Коминтерна. Объединённое предприятие сначала получило имя Свердловский миномётный завод, а позднее – завод № 760, руководил им директор завода имени Коминтерна Федор Николаевич Муратов. На территории поселка проживали высланные из Прибалтики антисоветские элементы, что навсегда оставило улицам названия Эстонская, Латвийская и Прибалтийская. После войны и завод, и поселок были переименованы в Компрессорный.

Железное сердце города

- > 5 тыс.самоходных установок

- 731танк Т-34

- 10 тыс.танковых корпусов

- 7 тыс.танковых башен

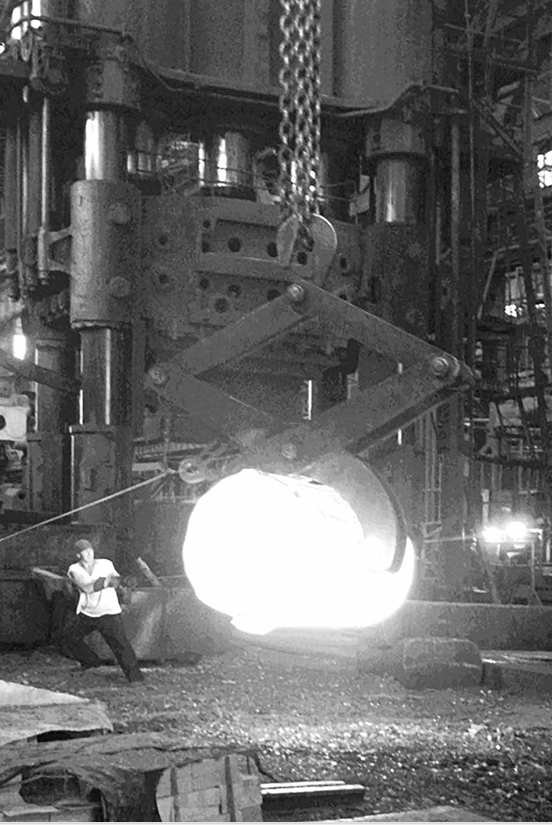

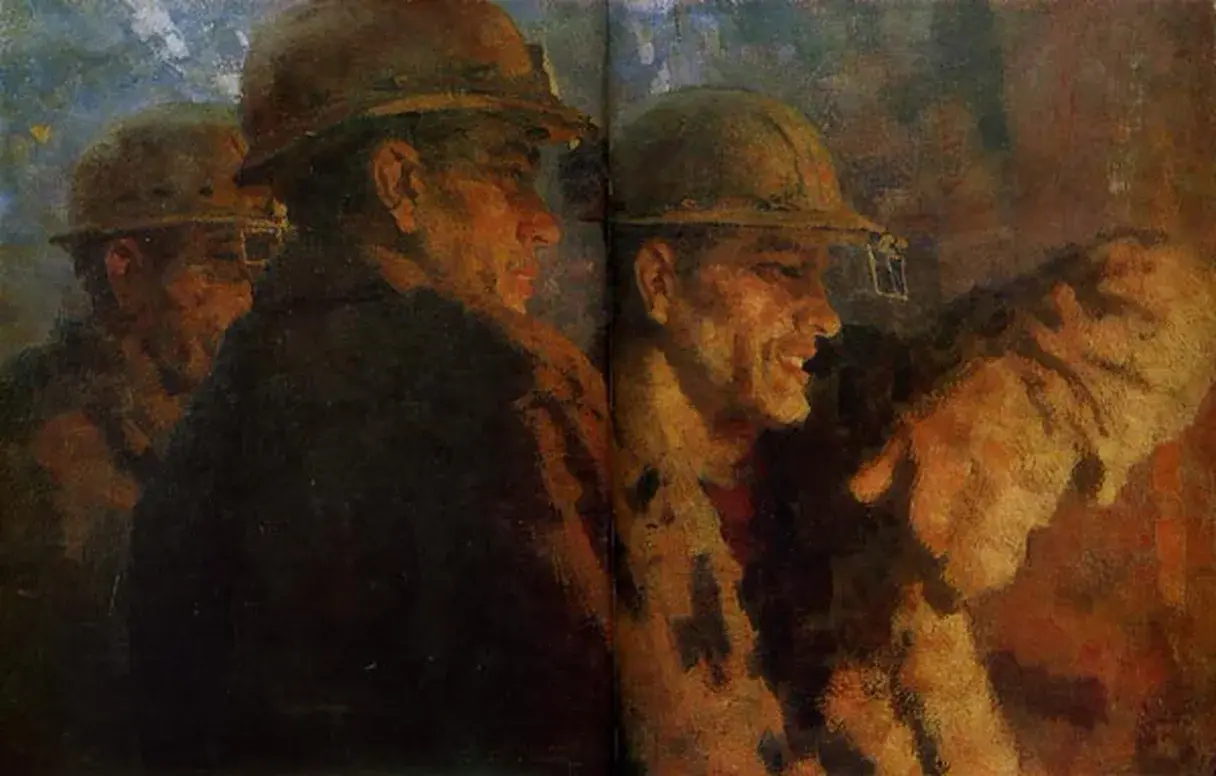

Именно в этом бюро в 1942 году вовсю шла разработка нового оружия. Сражения первых лет войны показали: фронту нужна мобильная артиллерия, способная взламывать оборону противника и поддерживать огнём атакующие танки и пехоту. Такими машинами и стали самоходные артиллерийские установки – САУ – гибрид танка и стационарного орудия. Как и танк, САУ движется на гусеницах и покрыта бронёй, но пушка её мощнее, а огневая мощь – больше. Зато САУ неповоротливы, да и защищены были хуже. Поэтому самоходки не заменили собой танки, а стали дополнением к вооружению войск.

Закаленные в цеху нервы

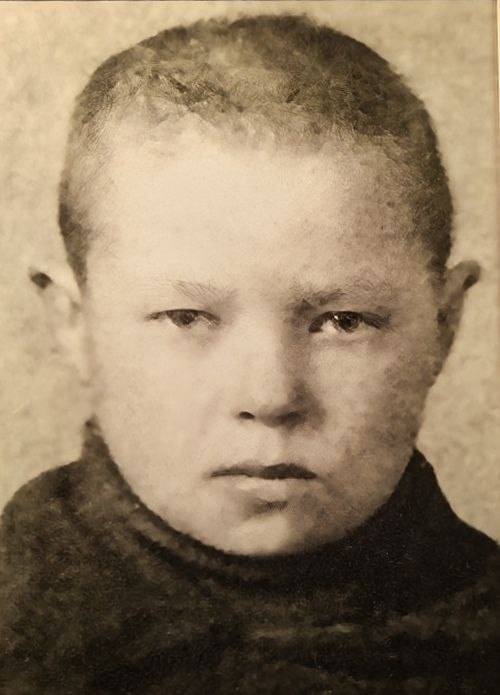

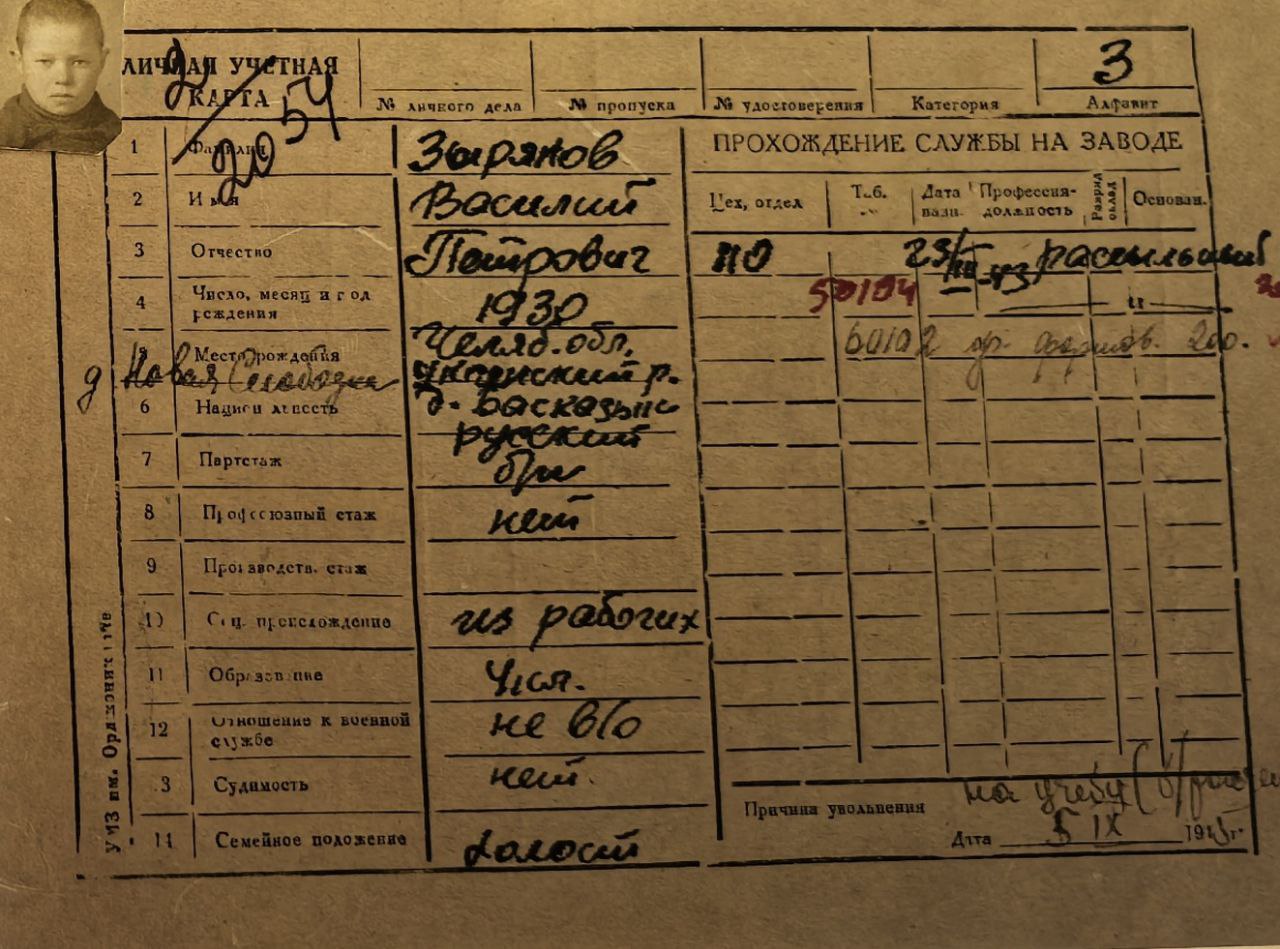

Большой вклад маленьких рук

Дарья Шаромова

Источники, использованные при создании материала:

"Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны" (составители: Азанова Е. А., Бугров К. Д., Бурденков Е. А., Мосунова Т. П., Санникова Д. А., Сперанский А. В., Сперанский П. А., Шлыков П. В., Юркова Е. В.)

"Свердловск. Победа" (ИД Коммерсант-Урал, Н. Яблонский)

Почти все советские граждане, в том числе и семья Фишман, первое время были уверены, что война будет непродолжительной, и буквально за несколько месяцев враг будет побежден. Однако все получилось иначе. Первое время войска Красной армии несли огромные потери, а фашисты вплотную подступали к столице.

Многие профессиональные медики, в том числе и Валентина Иосифовна, отправились выполнять свой долг на фронт или освобожденные территории. Эшелоны шли через многие области и границы, находясь в постоянной опасности; даже огонек папиросы мог оказаться маяком для вражеской авиации. Фишман дошла до самого Берлина и оставила свою фамилию на стене Рейхстага.

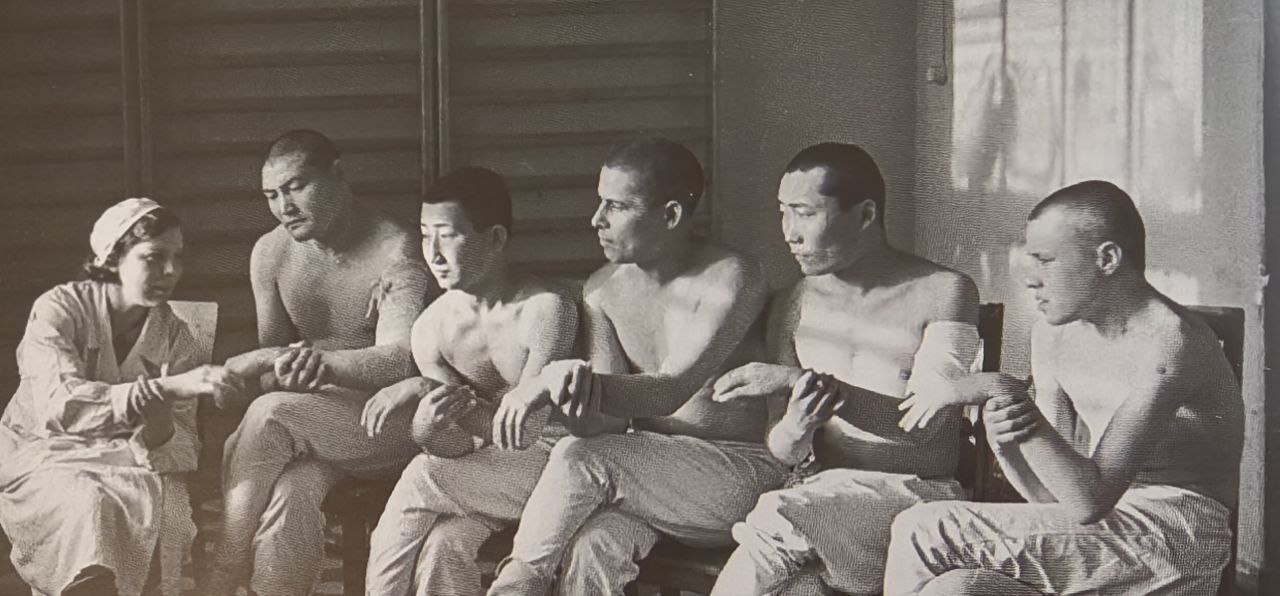

В городе оствались молодые специалисты с незначительным опытом практики, в основном женщины. Санитарами и медсестрами становились старшеклассники, студенты и домохозяйки. И находившиеся в тылу признаются: еще не понятно, где врачам приходилось тяжелее – здесь или на фронте.

Поликлиника Железнодорожной больницы (эвакогоспиталь №3861)

Гимназия №104 (эвакогоспиталь №3864)

Для этой группы раненых в Свердловске был создан специальный госпиталь - №414, разместившийся в Доме промышленности. Он же оказался самым крупным в городе – вмещал 1600 коек. Именно там хирурги, словно скульпторы живых тканей, шаг за шагом возвращали раненым утерянные черты лица.

Работали как одержимые. В первую очередь нам велели подходить к раненым, которые молчат: у него может быть болевой шок, и он может умереть, а кто кричит, тот не умрет. Мы бегали с носилками по этажам бегом: так хотелось сделать быстрее, облегчить их страдания! Выполняли все приказания безропотно, работали без выходных, без отпусков. Всегда хотелось есть. И, что удивляет, никто не болел, не было гриппа», – рассказывала медсестра госпиталя № 1705, Мария Топоркова.

За эффективную работу каждого госпиталя отвечало грамотное руководство. Вера Алексеевна Титова, главврач 3-й городской больницы, в одиночку сумело поставить железную дисциплину и добиться безукоснительного исполнения приказов. Многие документы тех лет могут показаться чересчур суровыми, а наказание – несоразмерным проступку; однако именно такой контроль был тогда необходим.

Так, операционная сестра Ольга Вагина рассказывает про начальника госпиталя №354, Н.П. Ковальского:

Еще в период Финской войны один из крупнейших госпиталей в России работал на базе областной клинической больницы. Накопленный опыт лечения был обобщен в «Сборнике научных работ по лечению огнестрельных ранений и отморожений в госпиталях глубокого тыла» 1941 года – книге, ставшей настольной для многих советских врачей. Методы раннего хирургического вмешательства, разработанные Свердловскими медиками, предотвращали многие осложнения.

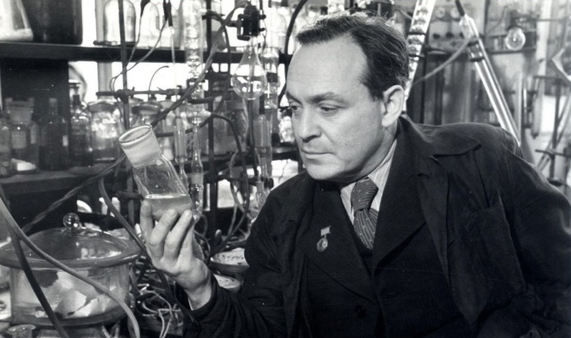

Еще одна неоценимая разработка – сыпнотифозная вакцина, к созданию которой причастна тагильчанин Б. Райхер и профессор Молотовского мединститута А. Пшеничнов. За внедрение ее в практику оба были удостоены Сталинской премии.

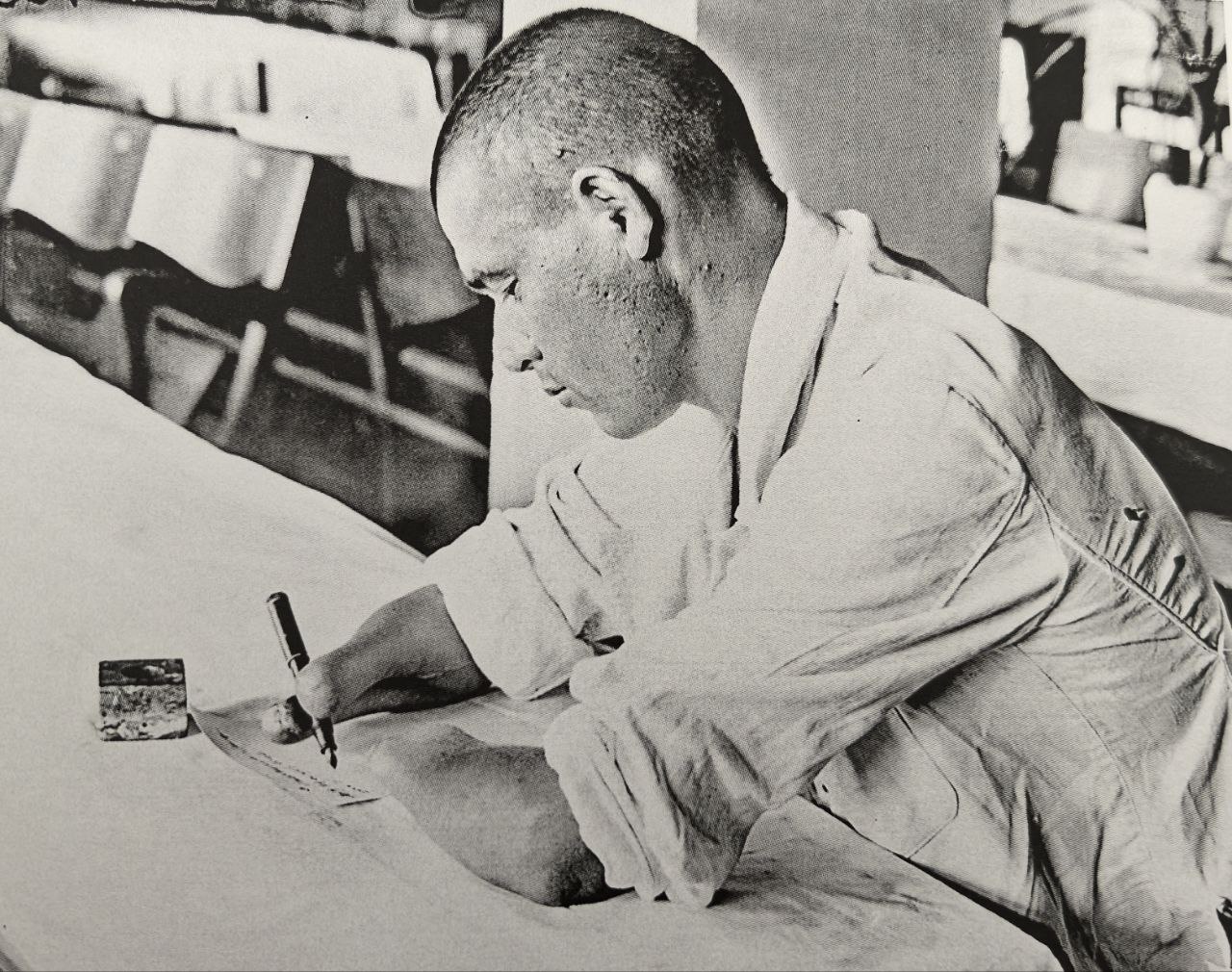

По дороге в тыловой госпиталь у раненых могли развиться вторичные гнойно-воспалительные заболевания, от которых они часто и погибали. На помощь пришли сульфамидные препараты, разработанные профессором Исааком Постовским, будущим академиков АН СССР.

Отходя на Запад, немцы оставляли после себя целые районы, где свирепствовал сыпной и брюшной тиф. Пленные тоже часто оказывались зараженными тифом или носителями вшей. Тем не менее, в Свердловской области случаи заражения были единичными. Заболеваемость дизентерией и дифтерией снизилась в 4 раза по сравнению с тем, что было вначале, скарлатиной – в 8-9 раз. Уральские врачи делали все, чтоб не давать возникающим очагам заражения разрастаться, и впервые в истории война обошлась стране без жертв эпидемий.

Недостатка в желающих сдать свою кровь не было – иногда даже не хватало времени всех принять. Приходили сдавать целыми трудовыми коллективами, занимая одновременно по 30 столов. За годы войны область дала фронту свыше 84,5 тысяч литров крови, а всего доноров было около 28000 человек. По сравнению с довоенным временем план заготовки крови был перевыполнен более чем в 70 раз.

В ходе всеобщей эвакуации фармацевтические заводы из Ленинграда, Киева, Харькова, Курска и Москвы были перевезены в Сибирь и на Урал. Так, в Ирбите появился фармзавод, выпускавший акрихин, красный и белый стрептоцид, наркозный эфир. Свердловский бактериологический институт наладил производство 37 наименований – в том числе сыпнотифозной вакцины, противостолбнячной сыворотки, анатоксина. За три года он выпустил продукции в два раза больше, чем за предыдущие 22 года своего существования. Созданный в 1941 году Свердловский медико-инструментальный завод выпускал скальпели, зажимы и пинцеты, а фармзавод – настойку валерианы, антисептические средства и уже упомянутый сульфидин.

Связь фронта и тыла была постоянной. И не только потому, что туда шли наши лекарства, но и благодаря теплу женских рук и сердец. Писали письма братьям, мужам, сыновьям и любимым. Девчата шили кисеты, собирали посылки, вязали варежки и носки».

Из статьи Н. Смирновой «Некрасовские женщины».

Дарья Шаромова

Источники, использованные при создании материала:

Наталья Подкорытова. Неизвестная Победа. Медицина Свердловской области в годы войны.

Отдельная благодарность Музею истории медицины Свердловской области

- 190доставочных участков

- 38отделений связи

- 4конторы

Но что нельзя запретить в письмах – бесконечную любовь и тепло солдат по отношению к своим родным. Письма писали перед боем, под свист пуль, во время отдыха, из госпиталя… Писали о том, что оставляли после себя немцы — руины городов, пепелища деревень. Красноармейцы беспокоились о родных, оставшихся в тылу:

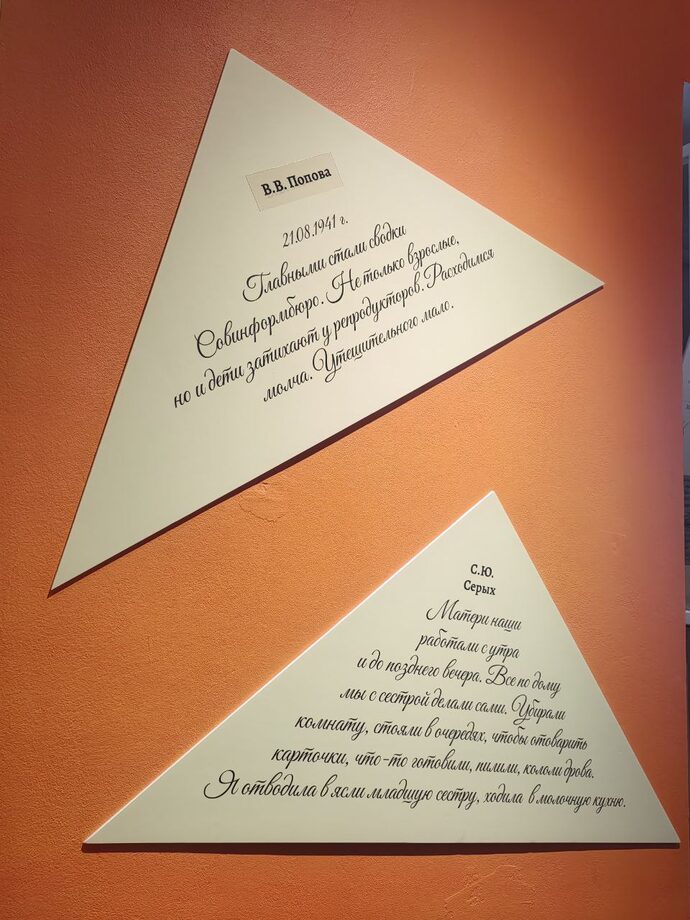

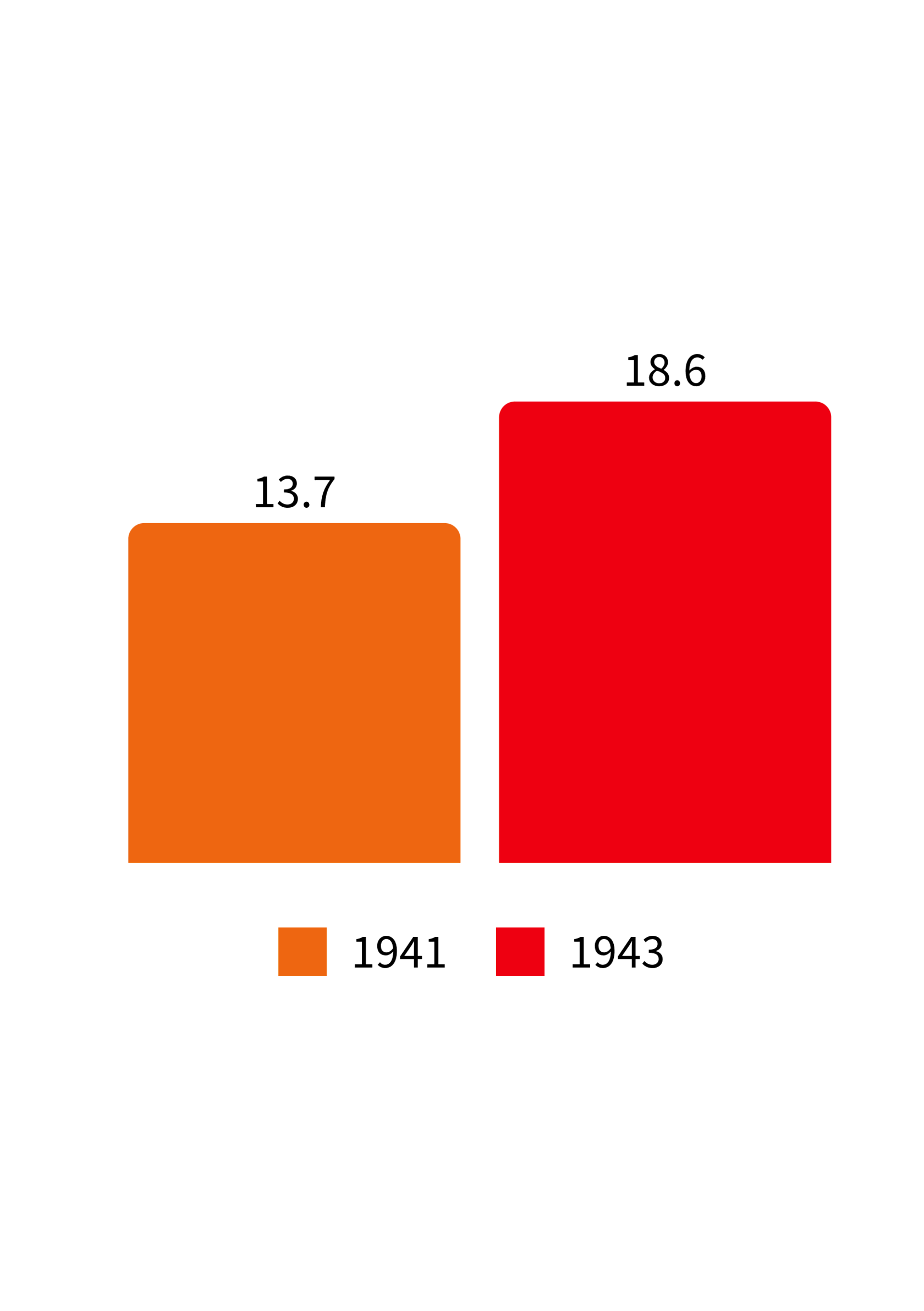

Только вдумайтесь в эти числа: к 1941 году на фронт было отправлено 13,7 млн писем, к 1943 году - 18,6 млн.

Алиса Домнина

Источники, использованные при создании материала:

"Свердловск. Победа" ИД "Коммерсант-Урал",

данные из Музея истории Екатеринбурга - выставка "Письма с фронта"

«на восток, за Волгу»

«Непередаваемо бурно, не останавливаясь в своем движении ни на час, растет уральская промышленность, дающая фронту все виды вооружения и боеприпасов. Вместе с нею растет и уральская литература. Свердловские издательства за последний год выпустили до трехсот книг о людях, заводах, рудниках – о делах Урала».

«Я видел, как покупатели отходили от лотка, бережно прижимая книгу к груди, другие раскрывали и тут же, на ходу, углублялись в чтение... Нет, музы не молчали. Они тоже сражались, тоже боролись за народное счастье и свободу – в поту, в огне и дыму сражений, не гнушаясь никакой черной работы».

Возвращение далось ей тяжко. Полтора года в Свердловске сильно повлияли на поэтессу, она полюбила Урал, город и людей вокруг.

«Прощаюсь со Свердловском. Постояла вчера у плотины, посидела на своей скамейке. Часто за эти полтора года приходила я сюда писать стихи. Дома это было трудно. Завтра пойду прощаться со свердловчанами. Многим должна я сказать спасибо».

Екатерина Крашенинникова

Источники, использованные при создании материала:

Данные из документального спектакля «Свердловск: культурная эвакуация»

Статья киберленинки: ""Свердловск: культурная эвакуация" и "Говорит Урал": замысел и реализация в контексте формирования локального патриотизма"

"Как легенды СССР жили в свердловской эвакуации: грузили картошку, писали при свечах"

Елена Хоринская "Я вспоминаю", Газета Правда, Борис Рябинин "Ушедшее-живущее",

Агния Барто "Записки детского писателя"

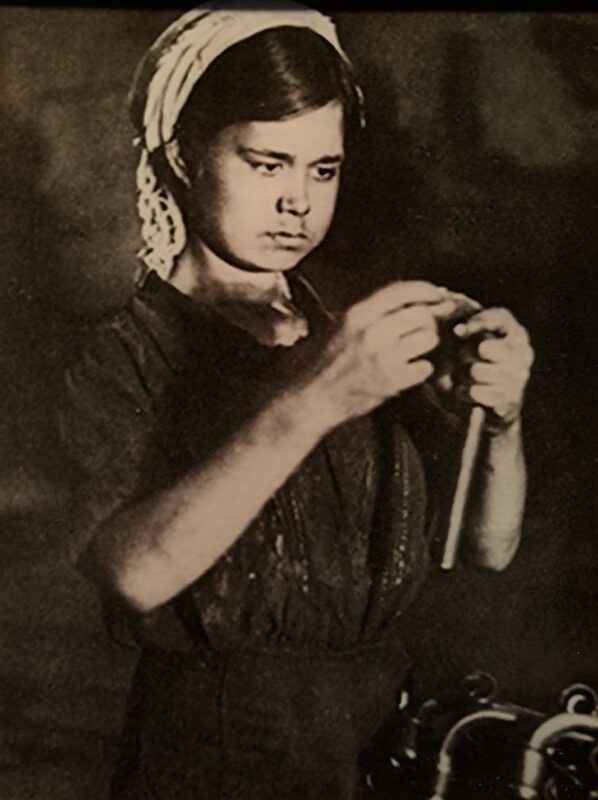

Женщины в годы Великой Отечественной войны

Юлия Пластун

Источники, использованные при создании материала:

сайт «Газетные хроники: о женщинах, живших и работавших в Великую Отечественную войну в Свердловске»,

«Женщины-врачи г. Талица на фронтах Великой Отечественной войны»,

«Город трудовой доблести. Подвиг женщин в тылу».

Куратор проекта: Алиса Домнина, участник программы "МедиаПрорыв" фонда "Золотое сечение"