Горнозаводские города

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Нижний Тагил - крупнейший производственный центр Урала. Именно здесь во время Великой Отечественной войны производили легендарные танки Т-34, корпуса для самолетов и другую необходимую фронту технику.

Чем город жил

Нижний Тагил создал местные подразделения безопасности. В городе работали клубы, организованные работниками завода.

Нижнетагильские госпитали принимали и лечили раненых бойцов Красной Армии. Пока медперсонал работал в условиях дефицита медикаментов и оборудования, горожане организовывали сборы пожертвований для фронта и помощи раненым, шили бельи и одежду. Они писали письма солдатам и отправляли им посылки с теплыми вещами и продуктами. Жители города активно участвовали в формировании воинских частей и отправлялись на фронт.

Нижнетагильские госпитали принимали и лечили раненых бойцов Красной Армии. Пока медперсонал работал в условиях дефицита медикаментов и оборудования, горожане организовывали сборы пожертвований для фронта и помощи раненым, шили бельи и одежду. Они писали письма солдатам и отправляли им посылки с теплыми вещами и продуктами. Жители города активно участвовали в формировании воинских частей и отправлялись на фронт.

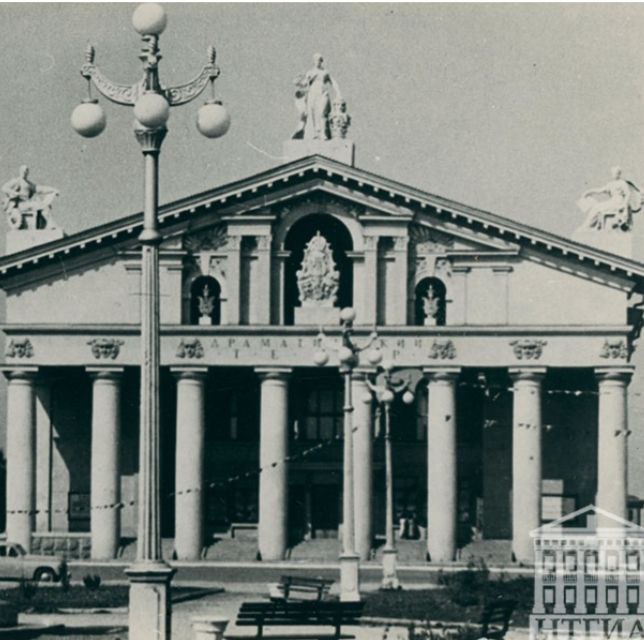

В Нижний Тагил в годы войны приезжали на гастроли театры из других городов — например, в августе 1943 года в городе прошли гастроли Свердловского государственного театра музкомедии, а в октябре — Молотовского (Пермского) театра миниатюр. Спектакли, которые ставили в городе, воспевали героизм советских воинов, стойкость народа, ненависть к врагу. Это были как оригинальные произведения, так и адаптированные классические пьесы.

В 1942 году в город прибыл эвакуированный Украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, который показал горожанам такие спектакли, как «Кремлевские куранты», «Надежда Дурова», «Горе от ума», «Так и будет», «Иванов» и «Милый друг».

В 1942 году в город прибыл эвакуированный Украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, который показал горожанам такие спектакли, как «Кремлевские куранты», «Надежда Дурова», «Горе от ума», «Так и будет», «Иванов» и «Милый друг».

Несмотря на основную специализацию на военной продукции, предприятия Нижнего Тагила продолжали производить некоторую гражданскую продукцию, необходимую для жизни города – одежду, обувь, продукты питания (в ограниченных количествах).

Город – фронту

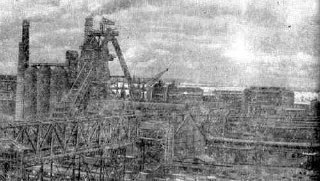

В августе 1941 года по решению правительственного комитета обороны на основе Уралвагонзавода и 11 других предприятий был создан Уральский танковый завод номер 183 имени Коминтерна. В конце 1941 года из западной части СССР были эвакуированы 11 предприятий, в том числе группа ученых из Моско́вского госуда́рственного техни́ческого университе́та имени Баумана. Эвакуированный на Урал Харьковский танковый завод № 183 (до 1939 года — Харьковский паровозостроительный завод) производил продукцию для фронта. А эти материалы, в свою очередь, активно использовали солдаты в войне. Директор завода Юрий Максарев прибыл в Нижний Тагил. В приказе 14 ноября 1941 года была утверждена схема работы завода. До конца войны было выпущено 25 266 танков, известных под названием в Т-34 (до войны эта модель носила название А-32), и самолеты-штурмовики Ил-2.

В Нижнем Тагиле были заводы, которые работали и в довоенное время. Одно из них — Нижнетагильский металлургический завод имени В. В. Куйбышева. 30 августа 1941 года впервые в мировой практике в доменной печи № 2 Нижнетагильского металлургического завода был выплавлен феррохром — сплав железа и хрома. Именно он сыграл большую роль в победе в Великой Отечественной войне: из феррохрома производили броню для танков.

Tilda Publishing

Также Нижний Тагил внес весомый вклад в создание Уральского добровольческого танкового корпуса. Под руководством директора Института электросварки АН УССР Евгения Патона на Уральском танковом заводе был разработан уникальный способ автоматической скоростной электросварки под слоем флюса. Его внедрение в производство позволило увеличить производительность труда в пять раз.

Tilda Publishing

Предприятия обеспечивали фронт необходимой техникой и вооружением, а население оказывало всемерную помощь армии и поддерживало жизнь в городе в условиях войны.

История героя

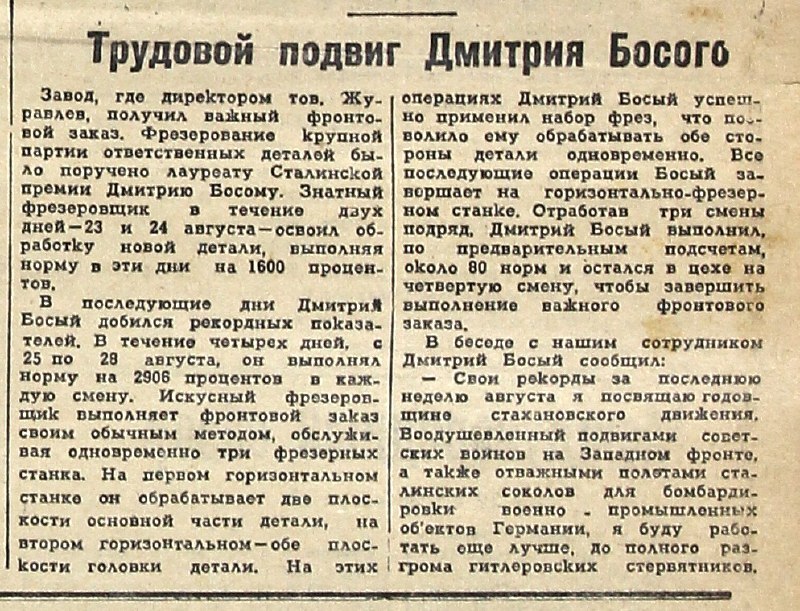

Дмитрий Филиппович Босый — новатор производства, зачинатель «движения тысячников». Он родился на Украине и происходил из семьи мастера-краснодеревщика. С 1929 года начал трудовой путь в Ленинграде, работая фрезеровщиком на Адмиралтейском судостроительном заводе.В начале Великой Отечественной войны вместе с заводом он был эвакуирован в Нижний Тагил.

Дмитрий Босый активно искал способы оптимизации производственного процесса и на «Уралвагонзаводе» разработал инновационное приспособление, позволяющее использовать набор фрез для одновременной обработки нескольких деталей на одном станке. 12 февраля 1942 года, работая одновременно на двух станках, он достиг показателя в 1480% от сменного задания. Дмитрий Босый стал инициатором движения тысячников — передовых рабочих, значительно перевыполнявших производственные планы. Он организовал школу передового опыта, передавая свои знания и навыки молодым рабочим и вдохновляя их собственным примером. 12 февраля 1943 года в честь победы в Сталинградской битве он выполнил норму на 6200%, используя оригинальное многоместное приспособление.

Босый попал в газету «Правда», в которой о нем написали как о творце, новаторе и изобретателе, высококвалифицированном рабочем, двигающем технику вперед. Движение тысячников стало возможным благодаря совершенствованию технологических процессов и переходу к многостаночному обслуживанию. Оно охватило предприятия Нижнего Тагила, Урала и всего Советского Союза.

В 1945 году Дмитрий Босый вернулся в Ленинград, где продолжил работу. Он погиб героем в 1959 году, спасая утопающих. Дмитрий Босый награжден орденом Ленина и удостоен Сталинской премии 2-й степени за новаторские методы обработки металла.

Tilda Publishing

Богдан Сергеев

Источники, использованные при создании материала:

Архивные материалы и документы о деятельности предприятий Нижнего Тагила в годы войны

КАЛИНОВО

Поселок Калиново ведет свою историю с 1915 года.

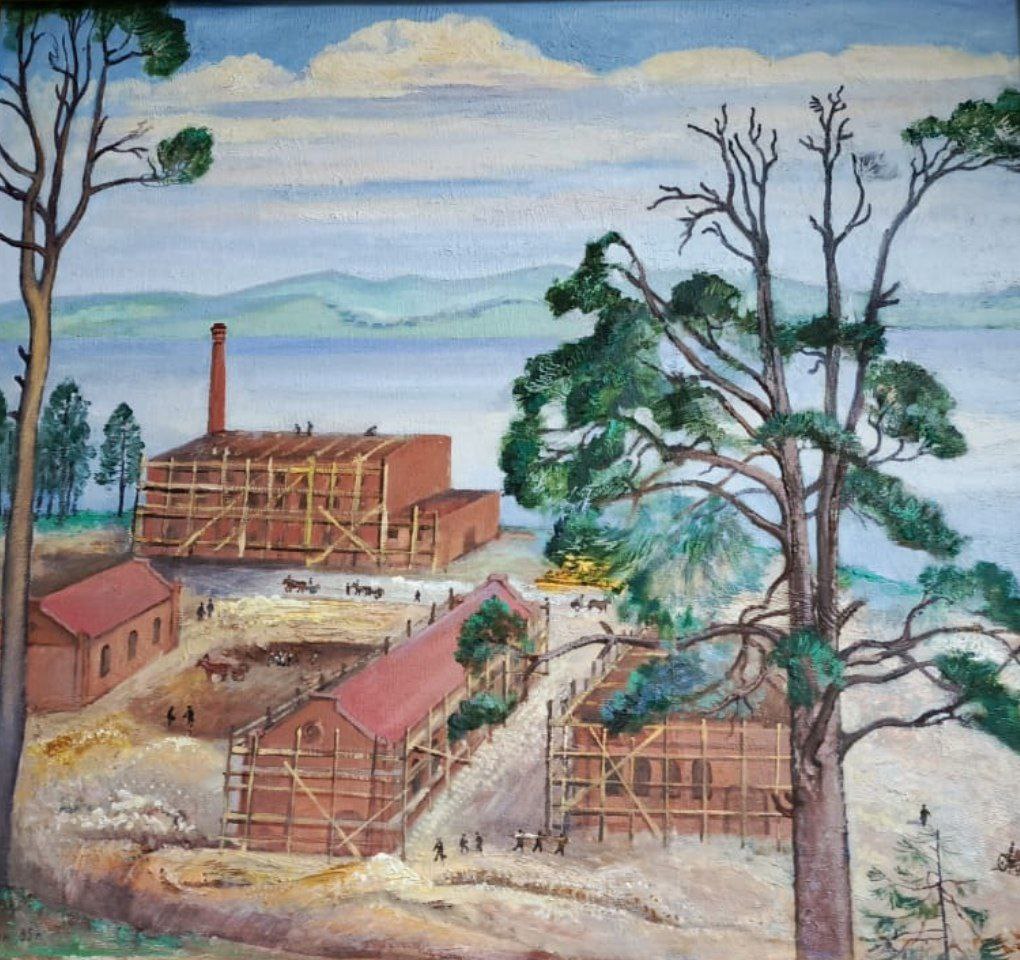

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, потребность в боеприпасах и вооружении сильно возрастает. Для нужд армии, а также для гражданских потребностей на берегу озера Таватуй было начато строительство Таватуйского динамитного завода и одновременно с этим был основан и поселок Калиново, названный так в честь тогда почти уже пересохшей речки Калиновки, впадавшей в озеро Таватуй.

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, потребность в боеприпасах и вооружении сильно возрастает. Для нужд армии, а также для гражданских потребностей на берегу озера Таватуй было начато строительство Таватуйского динамитного завода и одновременно с этим был основан и поселок Калиново, названный так в честь тогда почти уже пересохшей речки Калиновки, впадавшей в озеро Таватуй.

В самом начале вторжения германских войск по решению Комитета обороны СССР, на месте уже устаревших на тот момент ангаров Таватуйского динамического завода, начитается строительство завода № 594, который впоследствии станет Калиновским химическим. Приказом НКБ от 6 декабря 1941 года № 674с постановлено жесткое требование — ввести полную проектную мощность завода к 15 марта 1942 года.

Седьмого января 1942 года в списки работников предприятия зачислены руководители: директор Гольдберг и главный инженер Бабкин. Перед ними была построена задача — начать выпуск готовой продукции в кратчайшие сроки. Заготовку леса, необходимого для строительства технологических зданий, поручили Захару Гармашову, а само строительство вел стройбатальон под командованием Абакуменко.

Седьмого января 1942 года в списки работников предприятия зачислены руководители: директор Гольдберг и главный инженер Бабкин. Перед ними была построена задача — начать выпуск готовой продукции в кратчайшие сроки. Заготовку леса, необходимого для строительства технологических зданий, поручили Захару Гармашову, а само строительство вел стройбатальон под командованием Абакуменко.

Шестого февраля 1942 года на территорию строящегося завода были эвакуированы 150 специалистов и оборудование завода № 59 из местечка Петровеньки Украинской ССР. Сюда же прибыла группа строительного батальона из Режа. Для проживания работников завода и их семей построили шесть двухэтажных и шесть одноэтажных домов, в которых разместили клуб, медпункт, партбюро и магазин.

Наспех построенный цех запустили в июне 1942 года. Из-за нехватки специалистов производство велось в одну смену. Готовую продукцию, а именно взрывчатые вещества, вывозили на склады лошадьми, перегружали в узкоколейные вагоны и отправляли на станцию Мурзинка, откуда после перегрузки в вагоны МПС отправляли потребителю.

Наспех построенный цех запустили в июне 1942 года. Из-за нехватки специалистов производство велось в одну смену. Готовую продукцию, а именно взрывчатые вещества, вывозили на склады лошадьми, перегружали в узкоколейные вагоны и отправляли на станцию Мурзинка, откуда после перегрузки в вагоны МПС отправляли потребителю.

Tilda Publishing

К концу 1942 года сложился крепкий коллектив, состоявший из 500 человек, включавший в себя также пермских ремесленников. Уже к сентябрю завод, несмотря на нехватку сотрудников, перевыполнил план производства на 39 %, а к октябрю — еще на 12 %.

За 1942 год, с момента запуска, завод выпустил 1850 тонн аммонита для нужд фронта, а за 1943 год выпуск достиг 6700 тонн.

После окончания Великой Отечественной войны Калиновский химический завод не только не прекратил производство, но и начал освоение изготовления других видов взрывчатых веществ, таких как тратил и гексоген, которые производятся в его цехах и по сей день.

За 1942 год, с момента запуска, завод выпустил 1850 тонн аммонита для нужд фронта, а за 1943 год выпуск достиг 6700 тонн.

После окончания Великой Отечественной войны Калиновский химический завод не только не прекратил производство, но и начал освоение изготовления других видов взрывчатых веществ, таких как тратил и гексоген, которые производятся в его цехах и по сей день.

«Жили мы как в раю, хотя и бедно...»

Сейчас в Калиново в живых осталось всего трое тружеников тыла, переживших в поселке все годы Великой Отечественной войны. Одна из них — Галина Александровна Хорошавцева.

Она родилась в 1930 году в поселке Таватуй. Когда ей было три года, семья переехала в Калиново – село на другом берегу озера Таватуй.

Сегодня, несмотря на возраст, Галина Хорошавцева находится в добром здравии и очень любит рассказывать о своей юности времён Великой Отечественной.

Переезд семьи в Калиново был связан с поисками работы отцом – с помощью знакомых своего двоюродного брата, которые жили в Калиново, он получил в селе работу штукатура.

Она родилась в 1930 году в поселке Таватуй. Когда ей было три года, семья переехала в Калиново – село на другом берегу озера Таватуй.

Сегодня, несмотря на возраст, Галина Хорошавцева находится в добром здравии и очень любит рассказывать о своей юности времён Великой Отечественной.

Переезд семьи в Калиново был связан с поисками работы отцом – с помощью знакомых своего двоюродного брата, которые жили в Калиново, он получил в селе работу штукатура.

Tilda Publishing

“

Галина Хорошавцева:

«Село в те времена было закрытым из-за наличия на его территории больших складов со взрывчаткой, некогда построенных англичанами. В связи с этим тете сначала пришлось сначала делать пропуск. Без него в те времена в село было не попасть, так как была сильнейшая охрана: по дороге от станции Мурзинка стояли часовые и у всех проверяли пропуска, досматривали вещи и даже карманы, а вокруг был непроходимый лес. Тятя поработал месяц, дождался первой получки и поехал за семьей».

«Село в те времена было закрытым из-за наличия на его территории больших складов со взрывчаткой, некогда построенных англичанами. В связи с этим тете сначала пришлось сначала делать пропуск. Без него в те времена в село было не попасть, так как была сильнейшая охрана: по дороге от станции Мурзинка стояли часовые и у всех проверяли пропуска, досматривали вещи и даже карманы, а вокруг был непроходимый лес. Тятя поработал месяц, дождался первой получки и поехал за семьей».

Сёстры Галя и Аня собрали вещи и поехали вокруг всего озера. Каким уж путем увы доподлинно неизвестно, так как Галине Александровне было всего три года. В Калиново на семью им сразу дали комнату в трехкомнатной квартире, в остальных комнатах жили еще две ячейки общества. Кухня была общая, но очень большая, поэтому места всем хватало. Отапливался весь дом в те времена дровами. Семья начала обживаться на новом месте и уже в августе в семье родилась еще одна девочка. Назвали ее Шурой, и детей стало уже трое. В сентябре Аня пошла в местную школу четырехлетку, папа работал, а мама занималась семьей, как и другие женщины в селе.

Все дома в селе в те времена были деревянными, построенные еще англичанами. В одном из них был даже клуб, поэтому развлечения были, правда, отопление везде было печное. Да и вместо канализации были только выгребные ямы, которые выходили на улицу, а в одноэтажках туалеты и вовсе были во дворе. Улица в те годы была всего одна. Начиналась она с большого здания, выложенного из камня. Это была конюшня, окруженная изгородью. На лошадях в то время перевозили взрывчатку со складов, для строительства Тагильского тракта. Поскольку местность была гористой, приходилось применять взрывчатку. Дорога эта, кстати, шла через Шаманиху. Там, по рассказам взрослых, жил шаман, который ловил маленьких детей, поэтому родители запрещали туда ходить.

Следующим по улице стоял двухэтажный деревянный дом, в нем разместился штаб охраны поселка. Дома, в которых жили рабочие, были построены вдоль берега, метрах в пятидесяти от воды. Как и склады взрывчатки, их построили англичане.

Tilda Publishing

“

Галина Хорошавцева:

«Виды с нашей прибрежной улицы, конечно, открывались потрясающие: озеро, а вокруг – горы, покрытые лесами. Лес был смешанным, там росли и березы, и сосны, и липы, и ели, и множество кустарников. У самого берега озера, недалеко от болота, расположился каменный утес. На нем много лет росла единственная сосенка, она и сейчас там все на том же месте, а за ягодами все ездили на болото, там было много клюквы. В болотистом лесу произрастал кедровник, там было много шишек. Когда нам стало лет по 13, за шишками мы стали ездить на лодках».

«Виды с нашей прибрежной улицы, конечно, открывались потрясающие: озеро, а вокруг – горы, покрытые лесами. Лес был смешанным, там росли и березы, и сосны, и липы, и ели, и множество кустарников. У самого берега озера, недалеко от болота, расположился каменный утес. На нем много лет росла единственная сосенка, она и сейчас там все на том же месте, а за ягодами все ездили на болото, там было много клюквы. В болотистом лесу произрастал кедровник, там было много шишек. Когда нам стало лет по 13, за шишками мы стали ездить на лодках».

Все лето дети ходили по лесу и собирали дары природы. В озере было много рыбы, и отец поймал, как тогда казалось детям, огромную щуку. Мама наварила ухи столько, что всем соседям хватило. Природа была нетронута человеком, вокруг стояла благодать. Везде был запах сосновой хвои, берез, лип и другой растительности. В общем, жили как будто в маленьком раю, хотя и бедно.

В июне 1941 было очень тепло, погода была прекрасная. В Калиново, как и всегда, все было тихо и мирно, на улице играли дети, ничто не предвещало беды.

Возле дома семьи стоял столб, а на нем – большая радиотарелка. И вдруг громкий мужской голос стал говорить о том, что в страну пришла война.

Возле дома семьи стоял столб, а на нем – большая радиотарелка. И вдруг громкий мужской голос стал говорить о том, что в страну пришла война.

“

Галина Хорошавцева:

«Как сейчас помню этот голос, который говорил о том, что войска фашистской Германии пересекли границу Советского Союза. Улица тотчас опустела, стало тихо. Остался только громкий вой собак. Было очень страшно, на улице еще долго стояла эта жуткая тишина. С тех пор это радио стало вещать о войне каждый день».

«Как сейчас помню этот голос, который говорил о том, что войска фашистской Германии пересекли границу Советского Союза. Улица тотчас опустела, стало тихо. Остался только громкий вой собак. Было очень страшно, на улице еще долго стояла эта жуткая тишина. С тех пор это радио стало вещать о войне каждый день».

Старшей дочери Ане в тот год исполнилось 17, она работала буфетчицей в столовой при штабе, в котором жили солдаты. Многих молодых сразу забрали на войну. Она продолжалась, и в 1943 году забрали и главу семьи, а с ним еще некоторых мужчин его возраста. Провожали их так: у кого-то была гармошка-трехрядка, так что провожали всем селом, под музыку.

“

Галина Хорошавцева:

«Семьи остались без отцов. У мамы нас было четверо, а отца нет. Мама пошла работать уборщицей в магазин, Аня тоже работала, поэтому стали как-то выживать. Карточек сначала не давали, было очень тяжело».

«Семьи остались без отцов. У мамы нас было четверо, а отца нет. Мама пошла работать уборщицей в магазин, Аня тоже работала, поэтому стали как-то выживать. Карточек сначала не давали, было очень тяжело».

Отец домой так и не вернулся. На какой фронт его отправили, неизвестно. Быстро перестали приходить известия о нем, а потом пришла похоронка.

В 1944 году старшая дочь Аня сказала маме, что тоже поедет воевать. Мама очень плакала и переживала, но Аня не отступила, они с подружкой поехали в Невьянский военкомат. Их завербовали и отправили в освобожденные районы Украинской ССР, в город Ворошиловград (ныне Луганск). Аня попала в общепит и работала официанткой. Однажды после работы она сидела на подоконнике, играла на гитаре и пела, а по улице проходили летчики после полета. Один из них говорит: «Какая красивая девушка, да еще и на гитаре играет», – и стал за ней ухаживать. Это оказался москвич Василий, в будущем они поженились. После войны он еще долго служил летчиком.

Изменения в поселке начались, когда германские войска стали подходить к Донецку. Была дана команда эвакуировать на Урал цех №1 с одного большого завода. Все оборудование вместе с рабочими погрузили на платформы и отправили прямиком в наше уральское село. Жить рабочим поначалу было негде, тогда стали срочно рубить бараки. Первые два барака построили на «Витилке». Кстати, место это называется так по названию маленькой речки, некогда впадавшей в Таватуй.

Изменения в поселке начались, когда германские войска стали подходить к Донецку. Была дана команда эвакуировать на Урал цех №1 с одного большого завода. Все оборудование вместе с рабочими погрузили на платформы и отправили прямиком в наше уральское село. Жить рабочим поначалу было негде, тогда стали срочно рубить бараки. Первые два барака построили на «Витилке». Кстати, место это называется так по названию маленькой речки, некогда впадавшей в Таватуй.

Часть рабочих поселили в эти бараки, а остальные остались жить в свободном клубе. В это же время в Калиново прибыл стройбат, и начали строить первый цех для нового химического завода. Место выбрали в густом лесу, на возвышенности. Лес рубили и отправляли на распил. Из досок тоже делали небольшие постройки, в них размещали барабаны для смешивания селитры и тратила, из которых получался аммонит, взрывчатое вещество. Как только достроили первое здание, сразу начали изготавливать продукцию, ведь взрывчатка была нужна не только на шахтах, но и фронту.

Калиново изменилось сильно, людей заметно прибавилось. Стали строить столовую, многие строили частные дома, жизнь закипела. Лес затрещал.

Калиново изменилось сильно, людей заметно прибавилось. Стали строить столовую, многие строили частные дома, жизнь закипела. Лес затрещал.

“

Галина Хорошавцева:

«Среди приезжих украинцев была одна девушка, очень красивая. У нее была коса ниже пояса, ходила она всегда в вышитой кофточке и черной юбочке. Ее звали Ганна. В те же времена работал на охране один офицер, всегда начищенный, и сбоку пистолет. Бравый, казалось, парень. Он когда увидел Ганну, сразу влюбился в нее сильно, но она на него даже внимания не обращала. И вот однажды стояла хорошая погода, Ганна пошла на озеро, а офицер этот как ее увидел, пошел за ней. На берегу он подошел к ней, они поговорили и, видимо, он получил отказ. Тогда он достал пистолет и выстрелил прямо в сердце Ганны. Она упала, а он выстрелил себе в сердце и упал рядом. Мне было тогда лет 11. Мы с подружками гуляли, а как услышали выстрелы, так сразу побежали смотреть, что случилось. Прибежали и взрослые. Ганну унесли, а офицера погрузили в лодку, под голову камень положили и повезли в старый Верх-Нейвинск. Взрослые говорили, что там убийц хоронят. А Ганну похоронили в Калиново».

«Среди приезжих украинцев была одна девушка, очень красивая. У нее была коса ниже пояса, ходила она всегда в вышитой кофточке и черной юбочке. Ее звали Ганна. В те же времена работал на охране один офицер, всегда начищенный, и сбоку пистолет. Бравый, казалось, парень. Он когда увидел Ганну, сразу влюбился в нее сильно, но она на него даже внимания не обращала. И вот однажды стояла хорошая погода, Ганна пошла на озеро, а офицер этот как ее увидел, пошел за ней. На берегу он подошел к ней, они поговорили и, видимо, он получил отказ. Тогда он достал пистолет и выстрелил прямо в сердце Ганны. Она упала, а он выстрелил себе в сердце и упал рядом. Мне было тогда лет 11. Мы с подружками гуляли, а как услышали выстрелы, так сразу побежали смотреть, что случилось. Прибежали и взрослые. Ганну унесли, а офицера погрузили в лодку, под голову камень положили и повезли в старый Верх-Нейвинск. Взрослые говорили, что там убийц хоронят. А Ганну похоронили в Калиново».

В поселке в то время была только школа-четырехлетка и к десяти годам, к 1943 году, Галина Хорошовцева окончила 4 класса. Пришло время идти в пятый класс. В то время школа-семилетка была на станции «Таватуй», ехать туда нужно было на лошади на всю неделю.

“

Галина Хорошавцева:

«Мама давала с собой ведро картошки и булку хлеба. Жить оставляли в местных домах. Я жила у одной местной бабушки в маленькой избушке, вместе с Мартой, дочерью калиновского главбуха. Марта всегда приходила из школы раньше и весь хлеб мой съедала: приду, а хлеба уже нет. Так что оставалась у меня только картошка. Приходилось мне ее варить и щелкать без хлеба».

«Мама давала с собой ведро картошки и булку хлеба. Жить оставляли в местных домах. Я жила у одной местной бабушки в маленькой избушке, вместе с Мартой, дочерью калиновского главбуха. Марта всегда приходила из школы раньше и весь хлеб мой съедала: приду, а хлеба уже нет. Так что оставалась у меня только картошка. Приходилось мне ее варить и щелкать без хлеба».

Учиться так довелось недолго. Мама Галины переживала, что с ней что-нибудь случится в чужом селе, и перестала отправлять на учёбу.

Во время войны тем, кто не работал, по карточкам давали всего 200 граммов хлеба в день, а тем, кто работал, – 400. Земля тогда совсем не разработанная была, один песок. Поэтому, когда Гале исполнилось 11, ее устроили в заводскую лабораторию уборщицей. Она набирала в ручье воду и таскала ее в алюминиевом ведре с водой. «Ведро было литое, даже ручка у него не поворачивалась, оно мне казалось очень уж тяжелым», – вспоминает она.

Поскольку рабочих рук в поселке не хватало, женщины и дети вынуждены были работать почти на уровне ушедших на войну мужиков. Многим другим детям приходилось, например, даже набивать тротилом гильзы, мальчики постарше трудились токарями, но без дела никто не сидел.

Во время войны тем, кто не работал, по карточкам давали всего 200 граммов хлеба в день, а тем, кто работал, – 400. Земля тогда совсем не разработанная была, один песок. Поэтому, когда Гале исполнилось 11, ее устроили в заводскую лабораторию уборщицей. Она набирала в ручье воду и таскала ее в алюминиевом ведре с водой. «Ведро было литое, даже ручка у него не поворачивалась, оно мне казалось очень уж тяжелым», – вспоминает она.

Поскольку рабочих рук в поселке не хватало, женщины и дети вынуждены были работать почти на уровне ушедших на войну мужиков. Многим другим детям приходилось, например, даже набивать тротилом гильзы, мальчики постарше трудились токарями, но без дела никто не сидел.

“

Галина Хорошавцева:

«Работа в таком возрасте стала для меня ценным опытом, ведь начальник лаборатории Никифор Иванович Подбуртный, приехавший с Донбасса вместе с инженерами и заводчанами, очень многому с ранних лет меня обучал, благодаря этому я позднее смогла работать лаборантом и недолго даже взрывником, сама писала методички».

Новость о победе Галина Хорошавцева встретила на работе. Стоит ли говорить, что радовались абсолютно все – весь небольшой коллектив лаборатории. Да и во всем поселке праздник был до самой ночи – все танцевали и пели под гармошку.

«Работа в таком возрасте стала для меня ценным опытом, ведь начальник лаборатории Никифор Иванович Подбуртный, приехавший с Донбасса вместе с инженерами и заводчанами, очень многому с ранних лет меня обучал, благодаря этому я позднее смогла работать лаборантом и недолго даже взрывником, сама писала методички».

Новость о победе Галина Хорошавцева встретила на работе. Стоит ли говорить, что радовались абсолютно все – весь небольшой коллектив лаборатории. Да и во всем поселке праздник был до самой ночи – все танцевали и пели под гармошку.

Такие истории, как история Галины Хорошавцевой, помогают сохранить память о том времени. Для этой же цели в Калиново работает музей Калиновского химического завода – наиболее полный на сегодня источник информации об истории поселка и завода. Его создали в 1985 году по решению руководства завода в честь сорокалетия окончания Второй мировой войны. Оформлением музея занимались профессиональные художники из Свердловска.

Основателем и идейным вдохновителем музея, а также главным собирателем информации стал Сергей Рогозин. Он изучал архивы и узнавал истории жизни от пожилых людей.

В музее представлены архивные фотографии жителей поселка и работников завода, в том числе периода Великой Отечественной войны.

Основателем и идейным вдохновителем музея, а также главным собирателем информации стал Сергей Рогозин. Он изучал архивы и узнавал истории жизни от пожилых людей.

В музее представлены архивные фотографии жителей поселка и работников завода, в том числе периода Великой Отечественной войны.

Николай Константинов

Источники, использованные при создании материала:

Д. Никаноров "Калиново. История в лицах"

Воспоминания Галины Александровны Хорошавцевой