Восточные города

ХАРЛОВСКОЕ

В военные годы проблема продовольствия стала крайне острой. Самые плодородные земли захватил вермахт. В этих условиях вся ответственность за провизию пала на тыл. Однако в провинции не хватало техники, а после мобилизации — и людей. Несмотря на это, колхозы тыла невероятными усилиями, но обеспечили едой весь Советский Союз и фронт. Правда, сами остались голодными, без зарплаты и без почестей. Такими были тысячи колхозов. Одним из многочисленных сел Советского Союза, где ежедневно люди продолжали работать, в том числе выращивали коней для Красной армии, было село Харловское Ирбитского района Свердловской области. Тогда в селе работали не только коренные жители, но и эвакуированные.

Дети вместо металла

Юрий Анненков оказался в Харловском в декабре 1941 года. Хоть он был в этот момент подростком, это было уже не первое потрясение в его жизни.

Юрий Аненнков родился в семье работящих крестьян в Воронежской области. В 1930 году, несмотря на то, что его дед и отец больше всех сдавали хлеб государству, их раскулачили. Три года Юрий вместе с родными скитался по селу, где все их избегали, боясь не угодить власти. Лишенная хозяйства, их семья голодала. Юрий вспоминает, как питались лебедой и гнилой картошкой. Потом их и из родного села выгнали: депортировали в Карелию. Там его родителей отправили на стройку Беломорско-Балтийского канала. Мальчик видел, как люди умирали десятками во время строительства, в каких ужасных условиях они работали и как к этому оставались безразличными начальники. Там, на стройке, мать Юрия умерла от тифа и дизентерии. И произошло это на глазах мальчика. После, когда их переселили в поселок, отец умер от заражения крови. Долго дети Аненнковы были беспризорниками, выживая, а не живя. Однако потом Юрий вместе с сестрами оказался в детском доме в поселке Пиндуши. Там он и застал начало войны. Их, кулацких детей, эвакуировали в последнюю очередь.

“

Юрий Анненков:

«На многих станциях вагоны с детдомами цепляли к разным эшелонам. Часто — к военным составам. По-настоящему местом дислокации наших детдомов был определен город в Татарии. Но на какой-то из больших станций составители маршрута ошиблись и на вагонах детдомов написали так: «Урал — Свердловск — Цветметобработка». Потому мы примерно 15—20 декабря 1941 года очутились в Свердловске. Рано утром двери нашего вагона открыли какие-то важные чины с папками в руках. Оказалось, что это члены комиссии Государственного Комитета Обороны пришли принимать цветной металлолом на переплавку, а вместо металла увидели тощих детей».

«На многих станциях вагоны с детдомами цепляли к разным эшелонам. Часто — к военным составам. По-настоящему местом дислокации наших детдомов был определен город в Татарии. Но на какой-то из больших станций составители маршрута ошиблись и на вагонах детдомов написали так: «Урал — Свердловск — Цветметобработка». Потому мы примерно 15—20 декабря 1941 года очутились в Свердловске. Рано утром двери нашего вагона открыли какие-то важные чины с папками в руках. Оказалось, что это члены комиссии Государственного Комитета Обороны пришли принимать цветной металлолом на переплавку, а вместо металла увидели тощих детей».

Так в декабре 1941 году Пиндушский детский дом эвакуировали в Свердловск.

Оттуда детей отправили в Ирбит, где в свою очередь их распределили по Ирбитскому району. Юрия Аненнкова отправили в село Харловское.

Голод, холод и работа

“

Юрий Анненков:

«Наши возницы-проводники подогнали обоз к новому бревенчатому зданию школы, освобожденному под детдом. Выгрузились мы быстро. Тех, кто спал, занесли в помещение спящими. Здание было, наверное, освобождено заблаговременно, так как в нем стоял холод, как на улице. Мебели и коек не имелось. Кто хотел с холоду и усталости подремать, те в одежде ложились прямо на дощатый пол и тут же замертво засыпали. Мы, человек шесть старших, спать не стали, а принялись искать какие-либо дрова. Нашли немного и затопили печь. Дело пошло веселее».

«Наши возницы-проводники подогнали обоз к новому бревенчатому зданию школы, освобожденному под детдом. Выгрузились мы быстро. Тех, кто спал, занесли в помещение спящими. Здание было, наверное, освобождено заблаговременно, так как в нем стоял холод, как на улице. Мебели и коек не имелось. Кто хотел с холоду и усталости подремать, те в одежде ложились прямо на дощатый пол и тут же замертво засыпали. Мы, человек шесть старших, спать не стали, а принялись искать какие-либо дрова. Нашли немного и затопили печь. Дело пошло веселее».

Такой прием был обеспечен ни столько негостеприимностью колхозников, сколько их плачевным положением. Время работы увеличилось, а выдача продуктов, напротив, уменьшилась. Еду колхозники получали теперь в основном с подсобных хозяйств, но даже эти гроши облагались налогом.

Об Анне Палицыной, жительнице колхоза, заставшей военные годы.

Во время войны Анна слегла. Мужчины ушли или на фронт, или в трудармию. Ее семья, оставшись без кормильца, голодала. Старшие дочери от отчаяния ходили за подаянием. Выздоровев, она тоже начала работать. Из-за того, что ни лошадей, ни тракторов подчас не хватало, пахали на коровах. Вечером эту корову нужно было еще подоить, а после такой работы молока она давала мало. Да и то, что давала, облагалось налогом.

Во время войны Анна слегла. Мужчины ушли или на фронт, или в трудармию. Ее семья, оставшись без кормильца, голодала. Старшие дочери от отчаяния ходили за подаянием. Выздоровев, она тоже начала работать. Из-за того, что ни лошадей, ни тракторов подчас не хватало, пахали на коровах. Вечером эту корову нужно было еще подоить, а после такой работы молока она давала мало. Да и то, что давала, облагалось налогом.

Об Ольге Прядеиной, жительнице села Харловское.

От зари до зари работали. При этом была очень скудная еда: все, что можно было, отправляли на фронт. Чувство голода было постоянным. Поэтому стряпали и готовили из лебеды и из травы. И вот тогда Ольгу поставили заведующей детским садом. Самое страшное воспоминание для нее, что надо было детей кормить. А еда скудная очень. Хлеба дадут, она его разделит и детям раздаст. А они съедят и снова смотрят голодные. Вот она не выдержала и ушла на другую работу.

От зари до зари работали. При этом была очень скудная еда: все, что можно было, отправляли на фронт. Чувство голода было постоянным. Поэтому стряпали и готовили из лебеды и из травы. И вот тогда Ольгу поставили заведующей детским садом. Самое страшное воспоминание для нее, что надо было детей кормить. А еда скудная очень. Хлеба дадут, она его разделит и детям раздаст. А они съедят и снова смотрят голодные. Вот она не выдержала и ушла на другую работу.

Но вопреки этому колхоз посылал на фронт весточку в виде мяса, печенья, кренделей. 28 декабря 1941 года из Ирбитского района в действующую армию отправлено 5772 новогодних посылки.

- 2008

кг мяса - 2500

кг печенья, пряников, сухарей - 900

кг колбасы - 80

кг масла и сала

В эту весточку свою строчку вписал и колхоз села Харловского, отрпавив на фронт 40 килограмм сливочного масла и 150 килограмм домашнего печенья и пряников.

Дареному коню в зубы не смотрят,

но только если он не для РККА

но только если он не для РККА

“

Юрий Аненнков:

«Колхоз в деревне Харлово был богатый. Да и весь Краснополянский район являлся одним из самых богатых сельскохозяйственных районов области. В деревне Харлово имелась конеферма, где выращивали лошадей для конницы Красной армии».

«Колхоз в деревне Харлово был богатый. Да и весь Краснополянский район являлся одним из самых богатых сельскохозяйственных районов области. В деревне Харлово имелась конеферма, где выращивали лошадей для конницы Красной армии».

И в Советской Армии, и в вермахте лошади играли важную роль. Особенно часто в артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи.

Tilda Publishing

Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли тоже они.

Tilda Publishing

Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их верных четвероногих помощников. Для этих и некоторых других целей даже стрелковому полку полагалось по штату иметь примерно триста пятьдесят лошадей.

Tilda Publishing

Однако лошади не только обслуживали фронт, но и воевали на нем. И это несмотря на то, что кони во многом уступали автомобилям и танками. Конь бежит со средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не более 100 км за сутки. Но при этом он может пройти там, где не пройдет никакая техника — и к тому же сделает это незаметно. Поэтому лошади были незаменимы в налетах на тылы фашистов.

Tilda Publishing

Основным источником пополнения воинских частей конским составом служил фонд «Лошадь Красной Армии» (ЛКА), создаваемый во всех колхозах и совхозах.

В фонд ЛКА выделялось 5 % общего количества лошадей в хозяйстве. В целом по стране это составляло около полумиллиона лошадей в первый период. Всего за годы войны колхозы поставили около трех миллионов лошадей

Лошади фонда в колхозе жили по-царски. Порой лучше людей. Для ухода за будущими фронтовиками, назначались лучшие конюхи колхоза. Коней размещали в утепленных помещениях. Инструкцией устанавливалась норма кормления, так что они не могли умереть от голода или истощиться, как другие лошади. Эти кони использовались только на легких работах.

“

Старожил Харловского Виталий Кочурин:

«Приезжали военные и устраивали отбор. Табун молодняка выгоняли в улицу возле старой школы и гнали галопом до середины деревни. Управляли табуном сами военные с плетками. После этого их сортировали медики. Строго смотрели, многих, даже быстрых и сильных, браковали из-за здоровья. Нужны были только лучшие. Из деревни коней провожали с гармошкой, как людей. Да и лошади вели себя по-человечески. Мне казалось, что по их мордам текли слезы. А после этого их гнали до Ирбита (около сорока километров), на вокзал. Здесь их грузили в вагоны. Увозили каждый год по 80-90 коней».

«Приезжали военные и устраивали отбор. Табун молодняка выгоняли в улицу возле старой школы и гнали галопом до середины деревни. Управляли табуном сами военные с плетками. После этого их сортировали медики. Строго смотрели, многих, даже быстрых и сильных, браковали из-за здоровья. Нужны были только лучшие. Из деревни коней провожали с гармошкой, как людей. Да и лошади вели себя по-человечески. Мне казалось, что по их мордам текли слезы. А после этого их гнали до Ирбита (около сорока километров), на вокзал. Здесь их грузили в вагоны. Увозили каждый год по 80-90 коней».

Победа взаймы

“

Из воспоминаний Юрия Аненнкова:

«Земля на Урале зимой промерзает до двух метров. За эту работу каждому из нас причиталось по 120 рублей. Но заработанные деньги мы не получили — директор сказал, чтобы мы их сдали на строительство танковой колонны «Уральский рабочий». Поэтому вместо денег мы только расписались».

«Земля на Урале зимой промерзает до двух метров. За эту работу каждому из нас причиталось по 120 рублей. Но заработанные деньги мы не получили — директор сказал, чтобы мы их сдали на строительство танковой колонны «Уральский рабочий». Поэтому вместо денег мы только расписались».

Такое явление вряд ли было редкостью. Скорее стилем жизни. По некоторым данным, за 1942–1943 год свердловские колхозники пожертвовали 195 млн. рублей на строительство танковой колонны.

Вот что об этом пишет Арсений Зверев в книге «Сталин и деньги»:

Вот что об этом пишет Арсений Зверев в книге «Сталин и деньги»:

“

«…колхозники, даже из не самых плодородных районов (как Свердловский), умудрялись собирать миллионы для фронта. Ни в одну войну прежде не было такого массового движения в помощь фронту среди простых землепашцев».

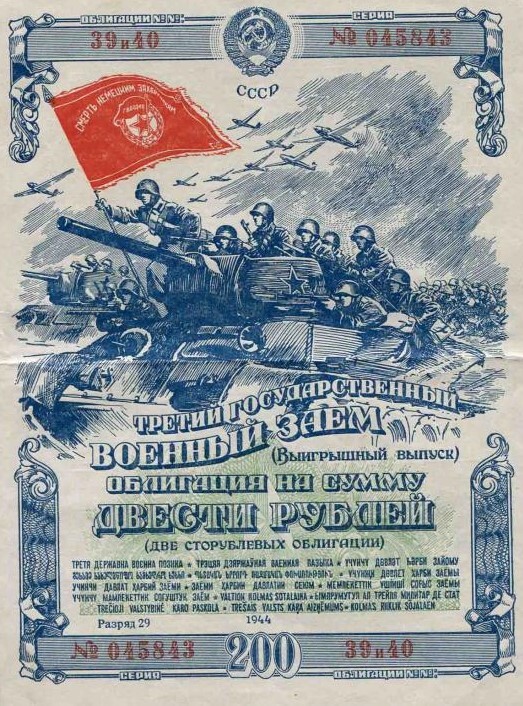

Финансово колхозники помогали не только тяжелому машиностроению, но и государственному бюджету. Колхозники тратили 5–7% доходов на покупку облигаций военного займа, желая одновременно и помочь стране, и преумножить свой капитал.

“

Валентина Прядеина, родившаяся уже после войны:

«Эти заемные расписки, бумажки такие, у нас в чемодане лежали. Много их там пылилось. И вроде как и не нужны вовсе. Ну, долго по ним ничего не возвращали. А мы маленькие были... Вот и играли ими. Игрушек-то не было особо, а картинки красивые были. Они все потом износились, истерлись из-за наших игр. Поэтому их выбросили. А потом, когда начали деньги по этому заему возвращать, наша семья уже ничего не могла получить».

«Эти заемные расписки, бумажки такие, у нас в чемодане лежали. Много их там пылилось. И вроде как и не нужны вовсе. Ну, долго по ним ничего не возвращали. А мы маленькие были... Вот и играли ими. Игрушек-то не было особо, а картинки красивые были. Они все потом износились, истерлись из-за наших игр. Поэтому их выбросили. А потом, когда начали деньги по этому заему возвращать, наша семья уже ничего не могла получить».

Победа – для красноармейца,

пельмени – для колхозника

пельмени – для колхозника

“

«В Харлове я жил и учился до июля 1942 года. Летом в райбюро загса Краснополянского района я получил свидетельство о рождении и через 7—10 дней уехал из детдома в город Реж этой же области», – вспоминает Юрий Анненков.

Юрий Аненнков — пример удивительного человека, который, увидев темную сторону государства, не отвернулся от него, а, напротив, стал добросовестным гражданином. В Реже Юрий участвовал в строительстве завода. В 1943 году нашел сестер и вместе с ними вернулся в Карелию. Там, даже будучи еще совсем молодым, он отправился воевать. Потом вместе с фронтом дошел до финской границы. После этого поступил в Архангельское военное училище. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени. Так он прожил достойную жизнь, несмотря на тяжелые испытания судьбы.

Между тем, жизнь в колхозе продолжалась. Подростки, женщины старики продирались через голод, работу, отсутствие механизации к 1945 году. К победе, которая должна была изменить жизнь всего народа. Однако впереди было еще долгое и тяжелое восстановление. Жизнь не изменилась в момент. Особенно в колхозах.

“

Виталий Михайлович Кочурин, бывший в то время подростком:

«В деревне новость о победе, конечно, стала радостью. В этот день в столовой были пельмени. Ребята наелись. Большим парням даже браги по стакану налили. Потом, после обеда, быстро посидели, порадовались, а с обеда – работать. Некогда было сильно разгуливать».

«В деревне новость о победе, конечно, стала радостью. В этот день в столовой были пельмени. Ребята наелись. Большим парням даже браги по стакану налили. Потом, после обеда, быстро посидели, порадовались, а с обеда – работать. Некогда было сильно разгуливать».

Елизавета Пономарева

Источники, использованные при создании материала:

архив газеты "Восход", книга Ю. В. Анненкова "Кулацкие дети", архив Ирбита,

монография В. П. Мотревича "Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны"

архив музея села Харловского, книга Арсения Григорьевича Зверева "Сталин и деньги",

ИРБИТ

Из Ирбита и Ирбитского района более 26 тысяч человек ушли защищать родину, среди них были и добровольцы, и мобилизованные. 11 239 жителей остались на фронтах навсегда. Среди фронтовиков-ирбитчан есть воины, удостоенные звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны Ирбит находился в тылу и разделил с другими городами Свердловской области тыловые задачи обеспечения победы. В Ирбит также было эвакуировано очень большое количество заводов из разных точек страны.

Стекольный завод

1 августа 1941 г. в Москву, в Наркомат промышленности строительных материалов, вызвали кадрового инженера, бывшего начальника проектного отдела завода «Автостекло» Г. Н. Окальника. Ему поручили немедленно выехать на Урал и выбрать площадку для константиновского завода «Автостекло». Окальник побывал в Камышлове, Чусовой, Лямино, Талице, исколесил пригороды Свердловска, но площадки, подходящей для размещения такого крупного завода, не нашел. Вскоре на Урал прибыл начальник «Главстройстекло» И. М. Емельянов. Они посетили Асбест, Сухой Лог и Ирбит. И выбрали последний для организации стекольного завода – на базе производства строительного кирпича. Вскоре константиновский завод «Автостекло» стал Ирбитским стекольным заводом.

Помимо Константиновского завода на базе комбината разместились мощности Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова, Будянского фаянсового, Кировского фарфорового, Борского и Московского стекольных заводов, а также Энгельсовского керамического завода. Это позволило создать на базе Ирбитского диатомитового комбината крупное производство важнейшей для обороны страны продукции: автоизоляторов, силикат-глыбы и броневого стекла.

Tilda Publishing

Мотоциклетный завод

Также в Ирбит из Москвы был перенесен мотоциклетный завод.

Из воспоминаний главного конструктора Ирбитского мотоциклетного завода Александра Федорова:

Из воспоминаний главного конструктора Ирбитского мотоциклетного завода Александра Федорова:

“

«В двадцатых числах октября 1941 года в коллективе еще молодого Московского мотоциклетного завода прошел тревожный слух:

— Эвакуация!

— Куда?

— Куда-то на Урал, в далекий от Москвы город Ирбит».

— Эвакуация!

— Куда?

— Куда-то на Урал, в далекий от Москвы город Ирбит».

Для быстрейшей подготовки развертывания производства на Урал срочно выехала группа из 30 конструкторов и технологов. Завод разместили в историческом центре города, на бывшем пивоваренном заводе, где он находился до 1949 года. В годы войны он работал по жесткому графику: для взрослых — 12-часовой рабочий день, для подростков — 8-часовой.

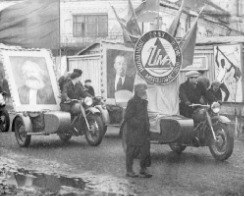

Ирбитский мотоциклетный завод во время войны

В апреле 1944 года за перевыполнение мартовского государственного задания ИМЗ присуждено переходящее Красное знамя 3-й Гвардейской Волновахской дивизии. Спустя некоторое время мотоциклетный завод стал Ирбитским.

Химико-фармацевтический завод

В октябре 1941 года по постановлению Совета по эвакуации в Ирбит из Подмосковья был эвакуирован фармацевтический завод «Акрихин». Оборудование разместили на территории старого водочного завода. Здесь производили множество медикаментов.

Условия работы были тяжелыми: в цехах не было центрального парового отопления, почти все тяжелые работы выполнялись вручную.

Условия работы были тяжелыми: в цехах не было центрального парового отопления, почти все тяжелые работы выполнялись вручную.

Tilda Publishing

“

Ветеран труда химфармзавода Л. Шепетиновская:

«Никто не представлял, что есть такой город и как мы там будем жить. А задуматься было над чем. В Ирбите для всех квартир не хватало. Нас расселили по ближним деревням: Подкорытова, Кекур, Гаева. Когда прибыл состав с оборудованием, разгружать было нечем, и мы изобрели железные волокуши— к листу железа прикрутили проволоку, впрягались в них и волоком оборудование доставляли в цех. Большие испытания выпали на долю нас, женщин. Из реки доставали сплавной лес, пилили его. Когда строили второй этаж для цеха наркозного эфира, подносили каменщикам по трапу кирпич и раствор».

«Никто не представлял, что есть такой город и как мы там будем жить. А задуматься было над чем. В Ирбите для всех квартир не хватало. Нас расселили по ближним деревням: Подкорытова, Кекур, Гаева. Когда прибыл состав с оборудованием, разгружать было нечем, и мы изобрели железные волокуши— к листу железа прикрутили проволоку, впрягались в них и волоком оборудование доставляли в цех. Большие испытания выпали на долю нас, женщин. Из реки доставали сплавной лес, пилили его. Когда строили второй этаж для цеха наркозного эфира, подносили каменщикам по трапу кирпич и раствор».

Артиллерийское училище

Помимо заводов в Ирбит было эвакуировано Артиллерийское училище из Смоленска. Там готовили артиллеристов для 122-мм и 152-мм гаубиц. В Ирбите училище находилось с 1941 года по 1945 год, до самого расформирования. Его расположили в здании торгового центра Пассаж, где сейчас размещена мемориальная доска с надписью «В этом здании с 1941 по 1945 годы располагался штаб Смоленского артиллерийского училища». Когда война закончилась, часть артиллерийских училищ и курсов расформировали, некоторые из них передали в другие рода войск, а в оставшихся численность курсантов сократили.

Пассаж, в котором было расположено Артиллерийское училище

Госпиталь № 1715

Ирбитский госпиталь начал работать с первых дней Великой Отечественной войны, по приказу Управления госпиталей. Лечебная работа началась 24 июля 1941 года, в этот день станция Ирбит приняла первый санитарный эшелон. По улицам потянулись повозки с ранеными бойцами. В начале госпиталь был развернут на 400 коек, а уже в сентябре 1941 года – на 600. Пять зданий госпиталя были разбросаны по всему городу, некоторые из них не были приспособлены под лечебные учреждения, ни канализации, ни водопровода, ни отопления!

Недостаточно было хирургического инструмента, перевязочного материала, гипс поступал в ограниченном количестве и плохого качества. Некоторыми физиотерапевтическими аппаратами поделилась ветлечебница. Большинство операций за годы войны проведено под общим наркозом, при этом смертельных случаев от наркоза за время работы госпиталя не было.

В январе 1946 года Ирбитский эвакогоспиталь № 1715 был реорганизован в Ирбитский протезно-ортопедический госпиталь. На данный момент на его территории находится Ирбитская районная больница.

Недостаточно было хирургического инструмента, перевязочного материала, гипс поступал в ограниченном количестве и плохого качества. Некоторыми физиотерапевтическими аппаратами поделилась ветлечебница. Большинство операций за годы войны проведено под общим наркозом, при этом смертельных случаев от наркоза за время работы госпиталя не было.

В январе 1946 года Ирбитский эвакогоспиталь № 1715 был реорганизован в Ирбитский протезно-ортопедический госпиталь. На данный момент на его территории находится Ирбитская районная больница.

Город – фронту

Основная доля вклада Ирбита в дело Победы – работа большого количества эвакуированных в город заводов.

Стекольный завод изготавливал автоизоляторы, силикат-глыбы и броневое стекло. Ирбитскому стекольному заводу, единственному в стране, пришлось изготавливать изоляторы для свеч двигателя внутреннего сгорания. В годы войны на заводе выпускали броневое стекло (сталинит) для кабин самолетов Ил, Як, Ла, клееные стеклоблоки для смотровых щелей танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), защитные стекла, водомерные стекла для котлов, керамические изоляторы свечей для ДВС, а также фаянсовую посуду для жителей города и района. Также почти половина всех танков была оснащена смотровыми блоками из ирбитского стекла, треть всех самолетов-штурмовиков имела «стеклянную броню».

Стекольный завод изготавливал автоизоляторы, силикат-глыбы и броневое стекло. Ирбитскому стекольному заводу, единственному в стране, пришлось изготавливать изоляторы для свеч двигателя внутреннего сгорания. В годы войны на заводе выпускали броневое стекло (сталинит) для кабин самолетов Ил, Як, Ла, клееные стеклоблоки для смотровых щелей танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), защитные стекла, водомерные стекла для котлов, керамические изоляторы свечей для ДВС, а также фаянсовую посуду для жителей города и района. Также почти половина всех танков была оснащена смотровыми блоками из ирбитского стекла, треть всех самолетов-штурмовиков имела «стеклянную броню».

Мотоциклетный завод выпускал очень большое количество мотоциклов для фронта. История Ирбитского мотоциклетного завода началась с М-72 — этот мотоцикл производили для Советской Армии до середины 1950-х годов. 750-кубовый нижнеклапанный оппозит мощностью 22 л.с. разгонял мотоцикл с коляской (весила комбинация 385 кг) до скорости 85 км/ч.

Ирбитскими мотоциклами был оснащен 88 особый гвардейский мотобатальон, который действовал в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Несмотря на неимоверные трудности, через три с половиной месяца, 25 февраля 1942 года, из Ирбита ушел первый эшелон с мотоциклами.

Ирбитский химико-фармацевтический завод выпускал для фронта и госпиталя большое количество медикаментов. В апреле 1942 года предприятие отправило на фронт первые 450 кг белого стрептоцида. В дальнейшем был налажен выпуск наркозного эфира, норсульфазола, пантокрина, альбуцида, а также сульфидина. Всего на Ирбитском химико-фармацевтическом заводе производили 12 медицинских препаратов. За 1942 год было выпущено:

- < 10 тонн

белого стрептоцида - < 17 тонн

наркозного эфира - 341 кг

сульфидина

История героя

Григорий Речкалов – дважды Герой Советского Союза, лётчик-ас Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации.

Григорий Речкалов родился в 1920 году. в деревне Худяково Ирбитского уезда в обычной крестьянской семье. Учиться он начал в Зайковской школе, однако в 1933–34 году семья Речкаловых переехала из Зайково в поселок Бобровку Сысертского района. Здесь Речкалов начал трудовую жизнь, ему было тогда 14 лет. Затем он перебрался в Свердловск и стал трудиться электромонтером на мельзаводе.

Григорий Речкалов родился в 1920 году. в деревне Худяково Ирбитского уезда в обычной крестьянской семье. Учиться он начал в Зайковской школе, однако в 1933–34 году семья Речкаловых переехала из Зайково в поселок Бобровку Сысертского района. Здесь Речкалов начал трудовую жизнь, ему было тогда 14 лет. Затем он перебрался в Свердловск и стал трудиться электромонтером на мельзаводе.

Именно в этот момент случилось определившее судьбу событие – Григорий Речкалов записался в кружок планеристов и поступил в Свердловский аэроклуб. Здесь он впервые поднялся в воздух на планере и испытал чувство неба, которое его потом не отпускало всю жизнь. Вместе с другими подростками-планеристами он был поглощен своим делом и твердо решил связать свою жизнь с авиацией.

Звёзды на самолёте лётчика обозначают количество сбитых вражеских машин, всего у Григория Речкалова их было 53 личные и 3 групповые

Великую Отечественную войну молодой летчик встретил в Молдавии. Всего за день до начала войны окружная военно-врачебная комиссия признала его негодным к летной работе из-за дальтонизма. Но 22 июня 1941 года, когда Г. Речкалов явился в свой полк с заключением комиссии, начальник штаба проигнорировав вердикт врачей, дал ему срочное задание по доставке документов, во время которого летчик принял свой первый воздушный бой.

В первые дни войны Речкалов сбил вражеский истребитель Ме-109. Всего за первый месяц боёв, летая на истребителе И-153 «Чайка», он уничтожил три самолёта противника.

В первые дни войны Речкалов сбил вражеский истребитель Ме-109. Всего за первый месяц боёв, летая на истребителе И-153 «Чайка», он уничтожил три самолёта противника.

Во время Мелитопольской операции осенью 1943 года Речкалов во главе восьмерки Airacobra прикрывал действия советских механизированных частей. Выполняя это задание, он встретил в небе группу из примерно полусотни немецких бомбардировщиков Ю-87, которые действовали под прикрытием шести истребителей Ме-109. Григорий принял решение атаковать врага. В завязавшемся бою были уничтожены пять бомбардировщиков и один истребитель неприятеля, причем три Ю-87 Речкалов сбил лично. За этот подвиг он был удостоен ордена Александра Невского.

Во время освобождения Крыма 1 ноября 1943 года четыре самолета под руководством Речкалова успешно вели бой с 30 вражескими бомбардировщиками, шедшими в сопровождении двух истребителей. Внезапной атакой Речкалов и его боевой товарищ Голубев сбили четыре Ю-87.

К июню 1944 года Григорий Андреевич совершил 415 боевых вылетов, лично сбил 48 самолётов противника. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленный героизм в борьбе с фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года Григорий Речкалов удостоен звания дважды Героя Советского Союза.

Григорий Речкалов вошел в историю как самый результативный ас, одержавший на истребителе P-39 «Аэрокобра» больше всех побед. К концу войны на его «Кобре» было 56 звезд, которые символизировали 53 личных и 3 групповых победы летчика. Всего же на счету Речкалова значилось 61 личная победа и 4 групповых – по этому показателю он был вторым по результативности летчиком союзников. И все эти свершения – несмотря на медицинские противопоказания!

Григорий Речкалов вошел в историю как самый результативный ас, одержавший на истребителе P-39 «Аэрокобра» больше всех побед. К концу войны на его «Кобре» было 56 звезд, которые символизировали 53 личных и 3 групповых победы летчика. Всего же на счету Речкалова значилось 61 личная победа и 4 групповых – по этому показателю он был вторым по результативности летчиком союзников. И все эти свершения – несмотря на медицинские противопоказания!

В честь Григория Речкалова сейчас названа деревня Речкалова, которая находится в Ирбитском районе, недалеко от деревни Зайково, в которой родился герой. Также в самой деревне Зайково сейчас располагается «Культурный центр имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова». В комплекс входят музейные экспозиции в двух мемориальных зданиях: родительском доме и бывшей начальной школе, где прошли детские годы Г.А. Речкалова. Также в него входят Сквер Героев и Стена Героев с 11 памятными пилонами.

Варвара Рычихина

Источники, использованные при создании материала:

"Краеведение . Библиотечная система город Ирбит"

"Электронный научный архив УрФу"

"Госархив Ирбит"