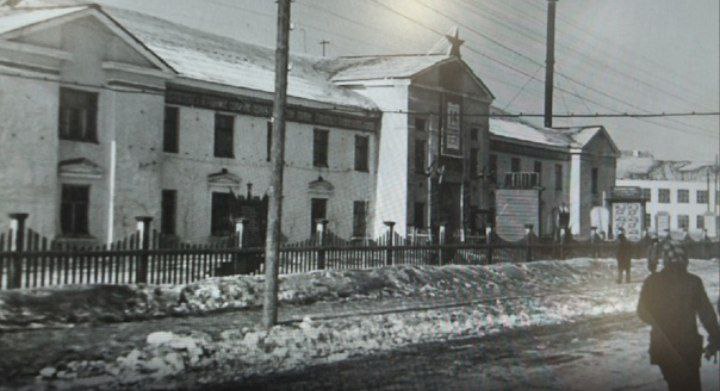

Здание бывшего госпиталя № 3105. Ныне заводоуправление Ревдинского завода по обработке цветных металлов

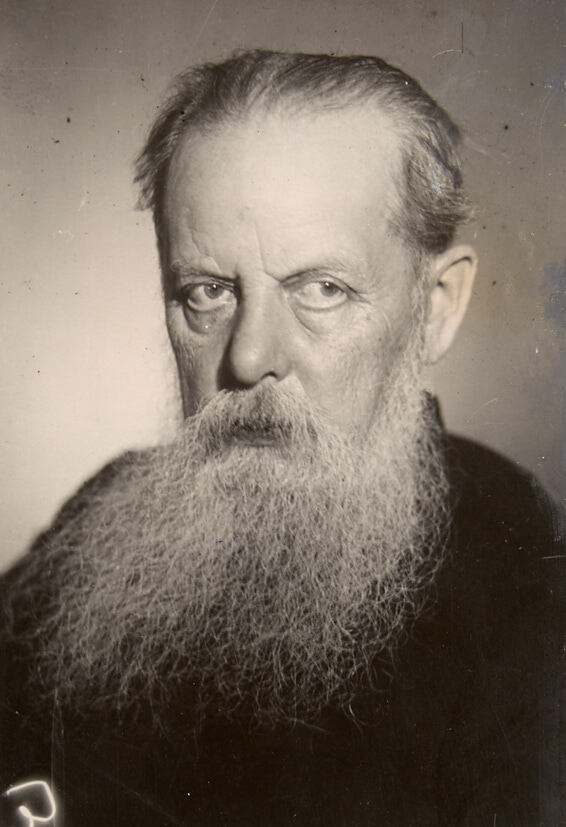

Подготовка раненого к операции. Хирург Абрам Исаакович Гирш, медсёстры Татьяна Никифоровна Костина и Мария Михайловна Морозова. Эвакогоспиталь № 3105–3751

В годы войны в Ревдинском районе трудились

- 32

врача - 8

фельдшеров - 134

медсестры

- 25

школ - 326

учителей - 10000

детей

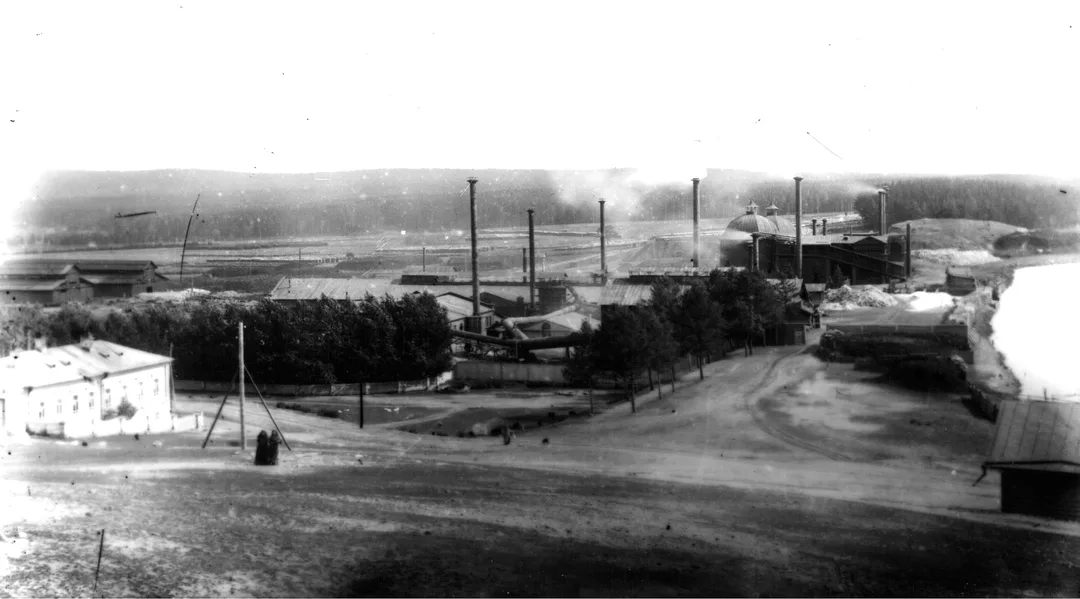

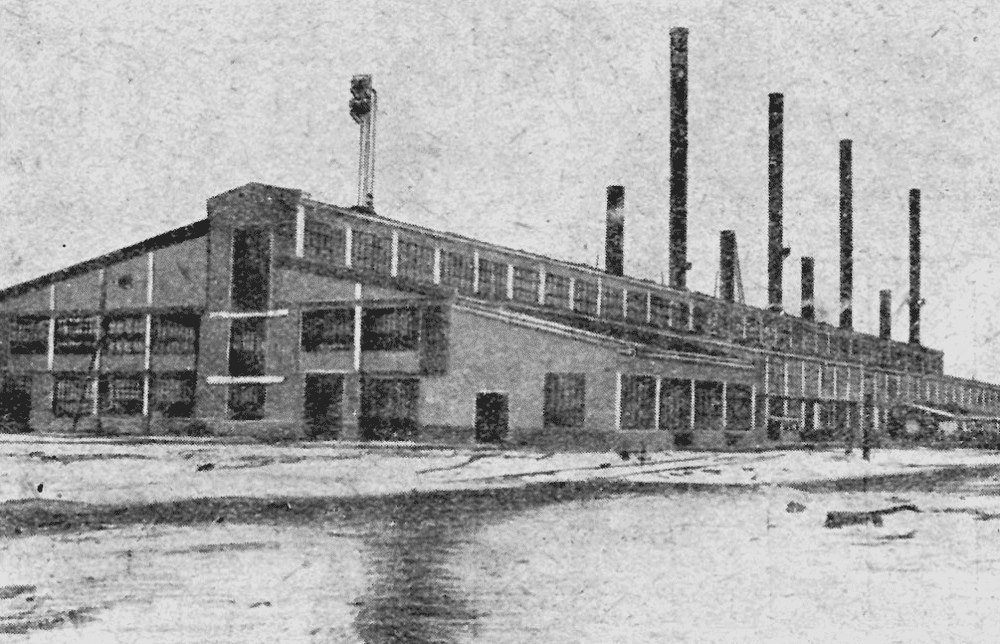

28 июля 1941 года нарком цветной металлургии Пётр Ломако издал приказ об организации строительства Уральского завода «Т», подготовки производства, создания отделов управления завода.

Дочь ревдинца Нурислама Юсупова, который лично участвовал в строительстве СУМЗа и РЗ ОЦМ, поделилась воспоминаниями:

Кроме того, на РММЗ было несколько секретных цехов. В одном из них делали артиллерийские снаряды, в том числе снаряды для «Катюш». В шурупном цехе был секретный раздел, где готовили запалы для этих снарядов.

7 июля 1943 года на Курской дуге Константин Иосифович лично уничтожил три вражеских танка, но, к большому сожалению, погиб под гусеницами третьего. Посмертно награждён орденом Отечественной войны. Решением горисполкома улица Литейщиков переименована в улицу Константина Краснова.

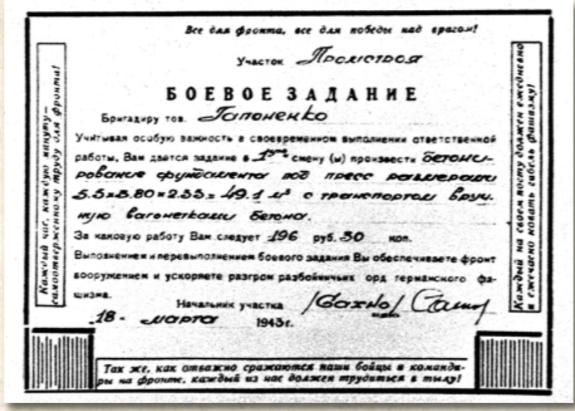

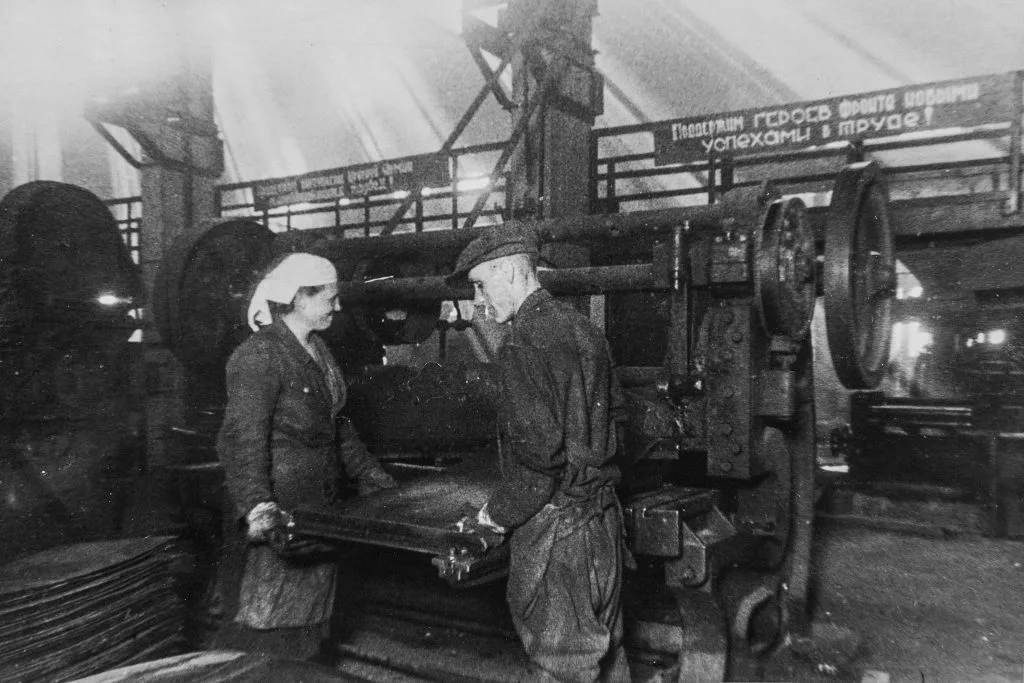

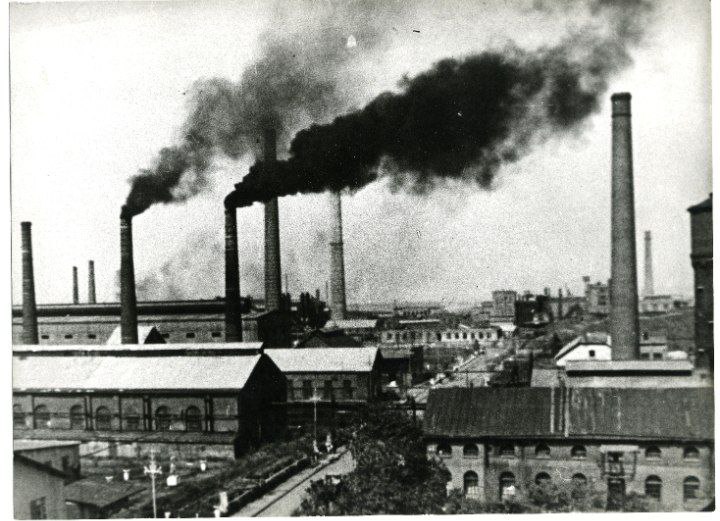

В первые дни войны на предприятии прошли митинги, были приняты решения о перестройке работы в условиях военного времени. Прозвучал призыв выполнить плановые задания по выпуску продукции, быть в постоянной готовности к защите Родины.

Для фронта на СУМЗе собирали теплые вещи. Уже 2 июля 1941 года отсюда отправили на фронт 58 полушубков, 61 пару валенок, 105 ватных шаровар, 58 телогреек, 65 пар меховых рукавиц и других вещей.

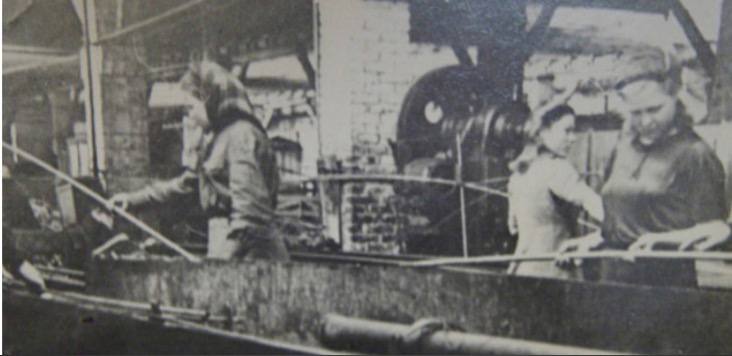

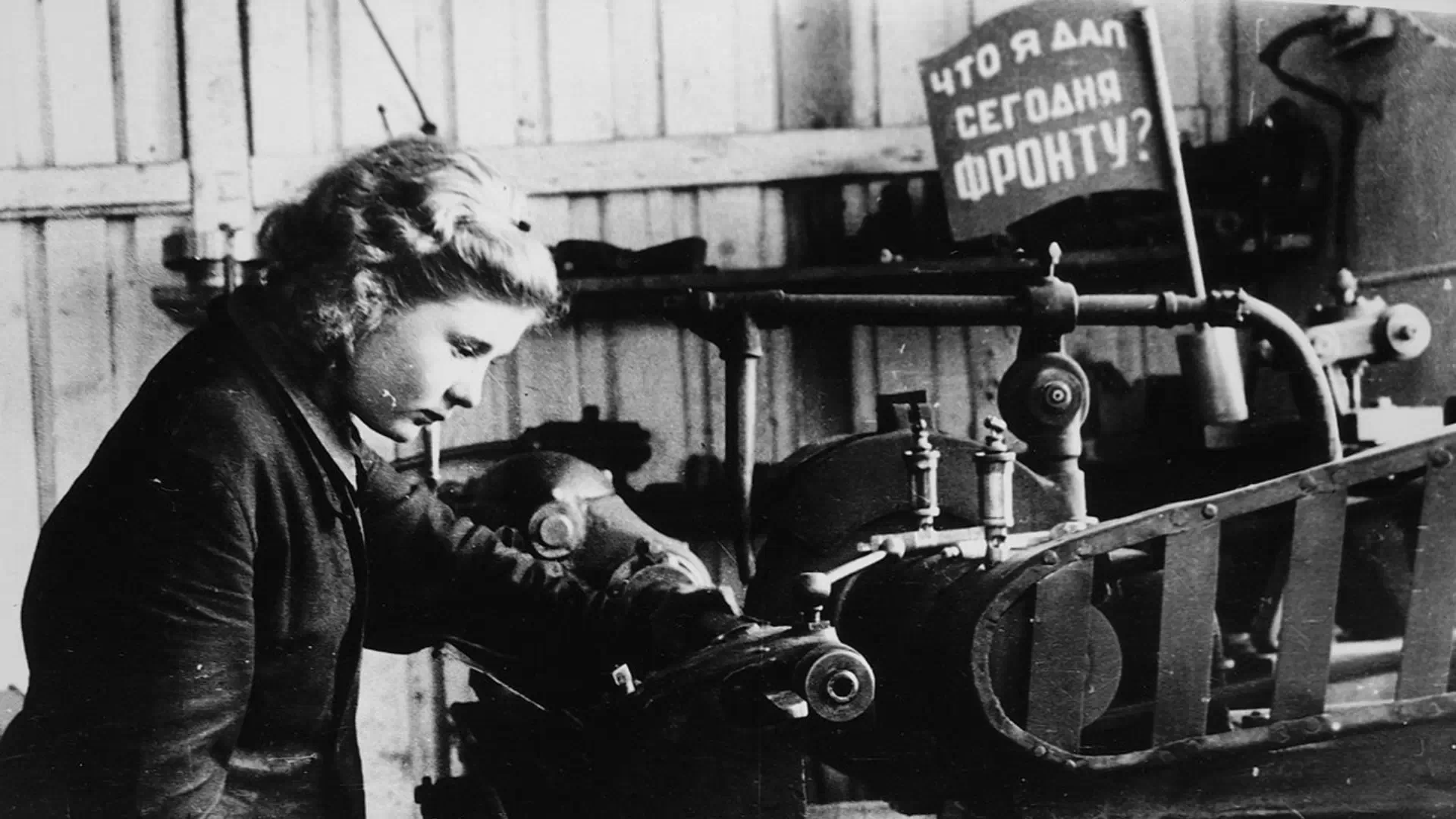

Квалифицированные рабочие ушли на фронт. Мужчин заменили вчерашние школьники, учащиеся ремесленных училищ, школ фабрично-заводского обучения, домохозяйки. С целью решения кадровой проблемы на базе СУМЗа создали ремесленное училище № 7, в котором стали готовить необходимых специалистов.

Также завод внес вклад в восстановление разрушенного фашистскими захватчиками энергетического хозяйства освобожденных областей страны. Кроме того, по заданию Наркомата электростанций СССР на СУМЗе было изготовлено 40 картофелесажалок и картофелекопалок для освобожденных районов Белоруссии и Украины.

Григорий Лумитов родился в Ревде, в крестьянской семье. Он окончил 3 курса торгового техникума, а в 1943 году его призвали в Красную армию. Был писарем роты 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой Краснознамённой дивизии 65-й армии Центрального фронта. В 1944 году Григорий Лумпов окончил курсы младших лейтенантов при 65-й армии. В 1948 году стал членом ВКП (б)/КПСС. После войны вернулся в Ревду. 23 сентября 1959 года скоропостижно скончался.

15 октября 1943 года младший сержант Григорий Лумпов в числе первых в полку преодолел реку Днепр в районе села Каменка Черниговской области Украины. В трудный момент боя младший сержант на свой страх и риск заменил командира взвода, который выбыл из строя, а затем командира роты и дальше продолжал выполнять поставленную боевую задачу по удержанию и захвату плацдарма на правом берегу Днепра. Он действительно показал свое мужество и успешно противостоял врагам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленный при этом героизм младшему сержанту Григорию Лумпову присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Кроме того, имя Григория Лумпова занесено на памятный камень «Во славу» по ул. Цветников (2014).

Вера Гридина

Источники, использованные при создании материала:

С. Г. Новиков, Т. А. Новикова. Ревда. Три века истории,

Ревда-инфо «Война в истории Ревды»,

Министерство промышленности и науки

«Среднеуральский медеплавильный завод в годы войны»;

информация, предоставленная музеем «Демидов-центр»

машины строились после основного

рабочего дня. Кандидаты составляли лучшую часть трудящихся. Они должны были прибыть в части не позднее 10 марта, быть не старше 40 лет, пройти медкомиссию, перед отправкой быть хорошо одетыми, иметь две пары нательного белья, полотенце, ложку и кружку. А также обязательно должны были найти себе замену на предприятие.

- 588

полушубков - 462

ватных костюма - 677

пар руковиц - 118

пар носков - 52

меховых жилета

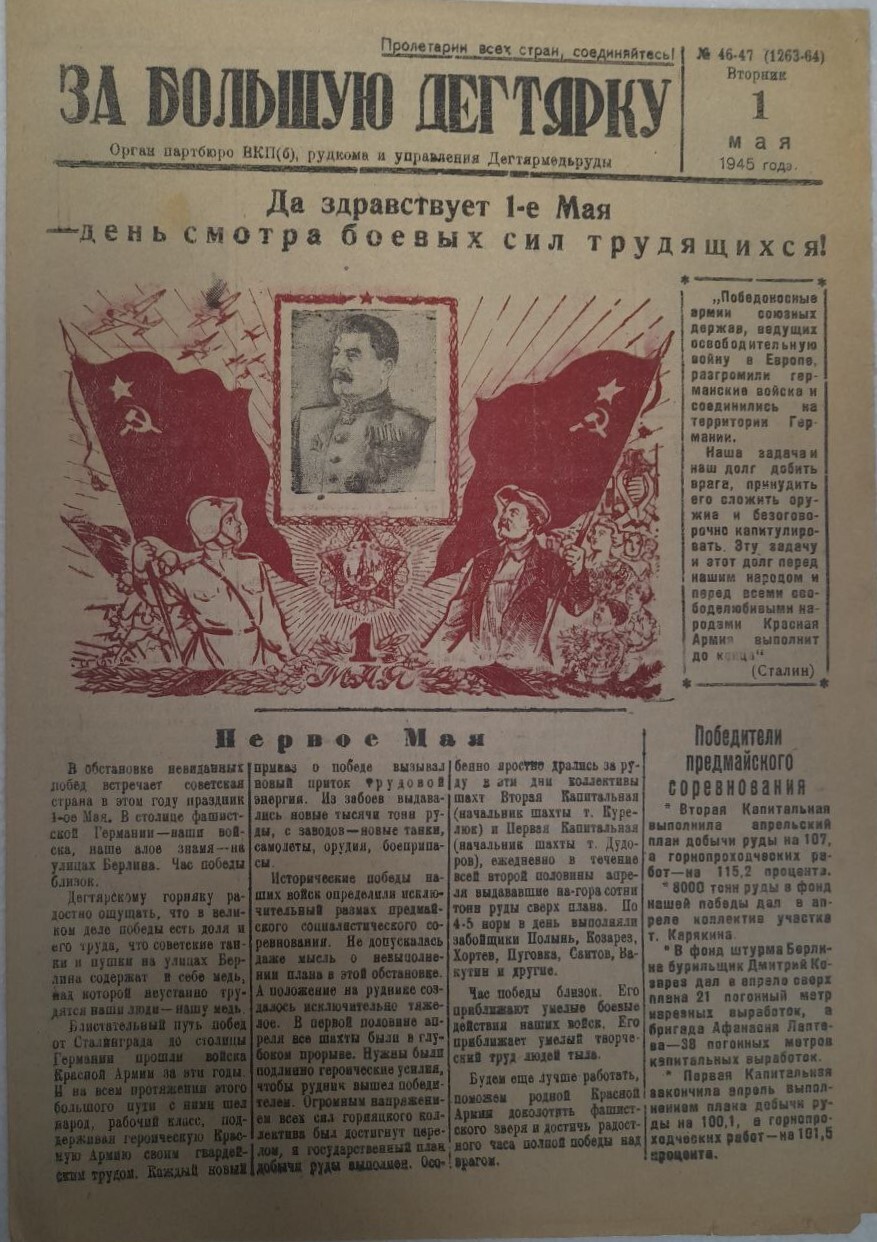

В другой заметке пишется об отстраненности Дегтярска от всего мира из-за невозможности дозвониться хоть кому-то.

Софья Хисамова

Источники, использованные при создании материала:

газета "За Большую Дегтярку" выпусков за 12.03.2020, 06.05.2021,

работа Н. С. Братанова с всероссийской научно-практической конференции молодых учёных "Шаг в историческую науку" 2019, открытые источники сайта ГААОСО,

книга редакции Коммерсантъ-Урал "Свердловск. Победа",

выставка в музее школы №30 г.Дегтярска

По данным Книги памяти Свердловской области, не вернулись домой 3 284 полевчанина, из них:

- 1405

погибли на фронте - 314

умерли от ран - 23

погибли в плену - 1542

пропали без вести

Первый, для лечения тяжелобольных солдат и офицеров, расположился с августа в зданиях Полевской больницы № 1 и детдома. Гражданское население госпитализировали в здание школы. Врачи горбольницы вели прием больных, количество которых в условиях недоедания и изнурительной работы увеличилось, а также выезжали в окрестные села для лечения. Северский госпиталь № 3752 расположился в здании школы № 4, построенной в Далеке в 1938 г.

Классные комнаты переоборудовали в палаты и лечебные кабинеты. По инициативе секретаря школьного комитета комсомола Петра Цапковатого была сформирована санитарная дружина, и школьницы 9-11 класса, прошедшие подготовку, помогали медикам.

Во время Великой Отечественной войны в городе были сформированы комсомольские организации. «Все для фронта, все для победы!» – под таким девизом жили и работали учащиеся и учителя школы № 1 города Полевского. Комсомольцы и пионеры под руководством старшей пионерской вожатой Екатерины Писцовой зимой собирали теплые вещи для бойцов на фронте, а в летнее время заготавливали грибы, ягоды, шиповник для раненых полевского госпиталя. Они собирали лекарственные травы, сушили и сдавали их в аптеку. В госпитале проводили концерты, помогали раненым писать письма родным. Ребята старших классов заготавливали дрова: подвозили бревна из леса до школы на лошадях, затем сами их пилили и кололи. Учащиеся школы собрали денежные средства на танк «Пионер», который участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

Велась обработка руды на Зюзельском серно-колчеданном и Гумешевском рудниках, работали Красногорский золотой прииск и Мраморское рудоуправление. Поставку продовольствия осуществляли 7 колхозов. Все было направлено на оборону.

Тогда-то Ольга Пастухова и решилась сделать судьбоносный шаг. Скрепя материнское сердце, оставила сына на младшую сестру и отправилась вместе с подростком Павлом Рябухиным в Камышловский район, разъезд Шипелово, на обучение гончарному делу.

Эта история сохранилась благодаря стараниям Валентины Щербаковой, учительницы местной школы, которая записала историю села, в том числе - и о гончарной артели.

Виктория Мельникова

Источники, использованные при создании материала:

Огоновская И.С. Великая Отечественная война: скупая статистика уральского города Полевского и Полевского района Свердловской области;

Интервью с Эльмирой Самохиной;

Огоновская И.С. Полевской - 2018. 300 сюжетов из жизни города.

В годы Великой Отечественной войны Красноуфимск стал городом тыла, в нем располагались 8-я окружная школа снайперов, школа медицинских сестер, а также военный госпиталь и производство.

Война пришла совершенно внезапно, и вчерашним подросткам наряду со взрослыми пришлось работать изо всех сил, чтобы обеспечить своей стране победу.

В Красноуфимск и прилегающие населенные пункты были эвакуированы дети с оккупированных территорий: из Москвы и Ленинграда, из Ростовской области и Украины. Очень многие из них и после войны остались на Урале.

Коля Блаженков в 13 лет заменил отца, ушедшего на фронт, сев на его сеялку. 14-летним подростком сел за трактор Коля Шонохов. Трактористами работали и девчата: Маша Затравкина, Нина Беляева, Нюра Южакова. И таких примеров можно привести множество. «Всё для фронта, всё для победы» — девиз того времени.

- 4000

ватных брюк - 51950

портянок - 211

свитеров - 1043

кальсон

- 1220

рубах - 36071

шапок-ушанок - 398

мешков

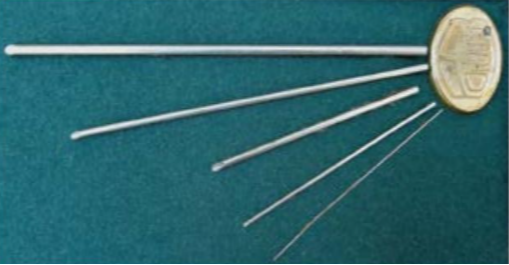

выпускали спецпродукцию под грифом «секретно». Никто не знал, что это за «спецдеталь», которая так нужна была фронту. В документах она значилась под №1 и называлась «оборонная деталь М-13». Все было так секретно, что людей в цеха пускали по пропускам, и если ты работал в одной части завода, то не мог знать, что

происходит в другой. Лишь после войны стало известно, что Красноуфимский ремонтно-механический завод выпускал «спецдеталь» – сопло к снаряду для реактивного миномета «Катюша». И выпустил 262 500 штук этих деталей.

82-я кавалерийская дивизия и четыре стрелковых – 152-я (второе формирование), 221-я, 284-я (второе формирование) и 140-я (переформирование). Дивизия приняла участие в контрнаступлении советских войск под Москвой, вышла на ближайшие подступы к Клину, принимала участие в Ржевско-Вяземской операции.

152-я стрелковая Днепропетровская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия участвовала в боях на Карельском фронте, форсировала Днепр и освободила город Днепропетровск, участвовала в Одесской и Белорусской операциях, Восточно-Прусской наступательной операции, в боях за Берлин.

221 стрелковая дивизия за проявленное мужество и стойкость, героизм личного состава при обороне Сталинграда была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

284-я стрелковая дивизия под командованием полковника Николая Батюка также воевала в Сталинграде. Во время уличных боев Батюком была выработана тактика боя малыми группами. Именно эта дивизия сражалась за Мамаев курган. 8 февраля 1943 года она была награждена орденом Красного Знамени и 1 марта 1943 года преобразована в 79-ю гвардейскую Краснознамённую стрелковую дивизию. Одна из улиц Волгограда носит имя «Красноуфимская» в честь подвига, совершенного воинами наших дивизий.

140-я Сибирская стрелковая дивизия держала оборону под Курском. Памятник 140-й стрелковой дивизии установлен на окраине деревни Теплое в Курской области. В составе действующих армий дивизия сражалась до 11 мая 1945 года. В феврале 1941 года в Красноуфимске начала формироваться 72-я учебная авиаэскадрилья Гражданского воздушного флота. В годы войны курсанты направлялись в военно-воздушные силы и выполняли боевые задачи.

Среди красноуфимцев было много бойцов, которые героически сражались на фронтах войны. Один из них – Сергей Шершавин. Когда началась война, ему было 26 лет, пошел на фронт, не задумываясь. Красноуфимский горвоенкомат зачислил Сергея Шершавина сапером 480 стрелкового полка 152 стрелковой дивизии.

Сначала Сергею Шершавину не давали попасть на передовую, ведь он был ценным кадром и очень дорог в тылу. Но все же он попал туда, и его дивизии было дано задание – взрыв вражеского моста через реку Северный Донец.

Будучи сапером, Сергей Шершавин отправился к объекту и заминировал его. Но ничего не произошло, и он собирался узнать, что случилось.

Взрыв – Сергей Шершавин уничтожил вражеский мост. И звание героя могло быть присвоено ему посмертно, если бы не случилось чудо. Солдат очнулся на берегу реки. Он ничего не видел, только огромное световое пятно – солнце. По течению он определил, что находится на вражеском берегу. Так, опираясь на некоторые признаки верного для него пути, он вернулся к своим практически полностью слепой.

Зрение позже восстановилось, но не полностью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мария Хохлова

Источники, использованные при создании материала:

Алексейчек С.Е. Красноуфимцы в годы Великой Отечественной войны; Красноуфимский архив

Дарья Денисова

Источники, использованные при создании материала:

Фактография о Свердловской Области,

Министерство промышленности и науки Свердловской Области,

Май9.ру, книга «Уралэлектромедь: Годы, Люди, Перспективы»

Корпоративный журнал УГМК