СЕРОВ

На производственной карте Урала Серов занимает особое место. Он был основан 13 июля 1893 года в связи с постройкой сталерельсового завода. Под первоначальным названием Надеждинск он положил начало экономическому и промышленному развитию Северного Урала.

В 1920-1930-е годы город вырос в крупный административный и промышленный центр. Его градообразующее предприятие – металлургический завод – в начале 1930-х годов перешёл на производство качественных и высококачественных сталей, вступил в строй крупнейший в Советском Союзе калибровочный цех. В январе 1939 по решению руководства РСФСР Надеждинск был отнесён к городам областного подчинения.

В 1920-1930-е годы город вырос в крупный административный и промышленный центр. Его градообразующее предприятие – металлургический завод – в начале 1930-х годов перешёл на производство качественных и высококачественных сталей, вступил в строй крупнейший в Советском Союзе калибровочный цех. В январе 1939 по решению руководства РСФСР Надеждинск был отнесён к городам областного подчинения.

Город в годы Великой Отечественной войны

Во время войны ключевым аспектом успешного ведения боевых действий становится снабжение и подготовка войск. Серов, как промышленный центр, играл важную роль в этой системе. Местные предприятия производили не только товары народного потребления, но и необходимые для фронта материалы. В первую очередь это касалось металлургии, которая обеспечивала армию оружием и снаряжением.

В 1941–1942 гг. город Серов принял и разместил 7 эвакуированных заводов. Промышленность работала на полную мощность, чтобы удовлетворить требования фронта. Рабочие часто трудились в три смены, понимая, что от их работы зависит судьба сотен, а то и тысяч солдат. Такое усилие не проходило без последствий: многие работники были призваны на фронт, что увеличивало нагрузку на оставшихся. Практически сразу «по закону военного времени» заводы и фабрики города перешли на 12-часовой рабочий день, работникам запрещалось опаздывать, уходить с работы раньше положенного, отменялись отпуска. На предприятиях города велся строгий учет сотрудников. Чтобы предотвратить хищения и исключить проникновение посторонних на производство (особенно военное), проводились постоянные рейды безопасности, в ходе которых выявляли в том числе и так называемых трудовых дезертиров.

В 1941–1942 гг. город Серов принял и разместил 7 эвакуированных заводов. Промышленность работала на полную мощность, чтобы удовлетворить требования фронта. Рабочие часто трудились в три смены, понимая, что от их работы зависит судьба сотен, а то и тысяч солдат. Такое усилие не проходило без последствий: многие работники были призваны на фронт, что увеличивало нагрузку на оставшихся. Практически сразу «по закону военного времени» заводы и фабрики города перешли на 12-часовой рабочий день, работникам запрещалось опаздывать, уходить с работы раньше положенного, отменялись отпуска. На предприятиях города велся строгий учет сотрудников. Чтобы предотвратить хищения и исключить проникновение посторонних на производство (особенно военное), проводились постоянные рейды безопасности, в ходе которых выявляли в том числе и так называемых трудовых дезертиров.

Металлургический завод имени А.К. Серова

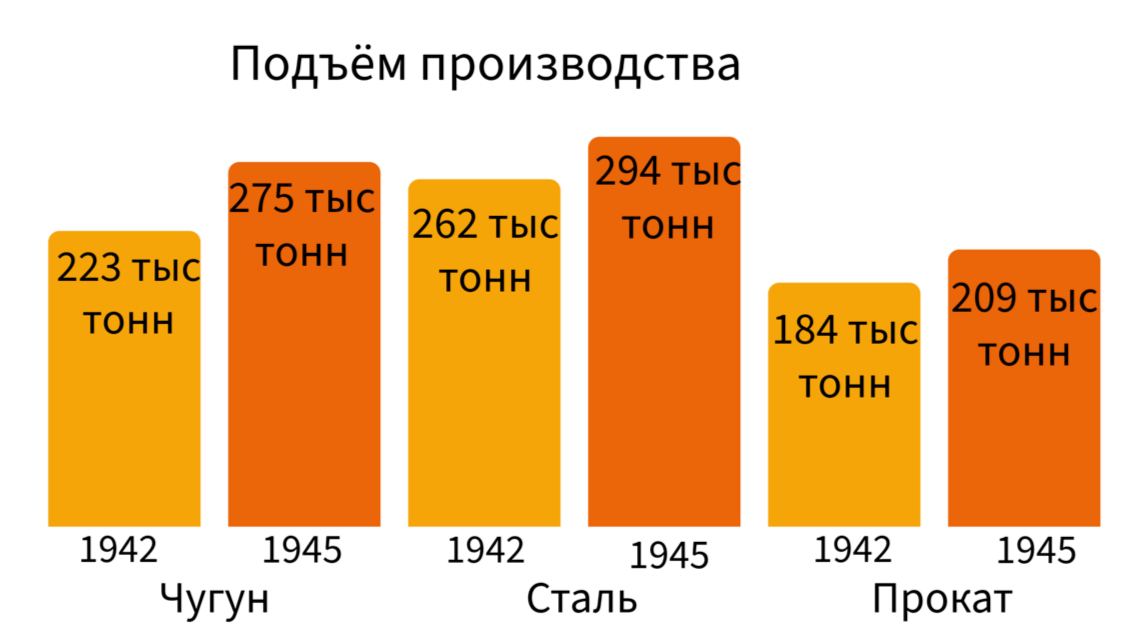

Металлургический завод стал одним из ведущих предприятий страны по производству высококачественной стали. В обычных мартенах специалисты завода наладили выплавку сложнолегированных сталей, впервые в стране освоили выпуск феррохрома в доменных печах и шарикоподшипниковой стали в основных мартенах.

В 1941 году серовские металлурги одними из первых в мировой практике освоили выплавку феррохрома в доменных печах. За период с 1941 по 1944 годы страна получила 45 000 тонн этого сплава. В 1944-1945 годах доменщики освоили и выплавили 33 000 тонн доменного ферросилиция, для сплава в производстве стали.

Но вклад Серова в дело Победы связан не только с производством. Важной задачей стало обучение новых бойцов. В Серове открывались курсы и военные училища, где местные жители проходили подготовку для последующей отправки на фронт. Привлечение молодежи к обороне стало неотъемлемой частью жизни города. Они осознавали, что должны защищать свою родину от врага любыми доступными средствами. Это создало атмосферу сплоченности и общей ответственности, что благоприятно сказалось на моральном духе населения.

В глубоком тылу

С началом войны жизнь серовчан кардинально изменилась. Эвакуация стала одной из первых мер, принялых руководством страны. В Серове размещение эвакуированных началось с осени 1941 года, людей расселяли в квартиры в порядке уплотнения. На апрель 1942 года были размещены 5 620 человек, эвакуированных из прифронтовой полосы, в том числе 1 784 ребенка. Уже осенью 1941 года появились карточки на все основные продукты.

Судя по архивным документам, меню заводских рабочих было очень скромным. Капуста, свекла, вода, соль, немного растительного масла плюс 800 граммов сырого хлеба на гороховой муке – вот рацион рабочего, занятого на военном производстве. Зарплата на военном заводе была 600–800 рублей в месяц, на пищевом предприятии – 350–400 рублей.

Судя по архивным документам, меню заводских рабочих было очень скромным. Капуста, свекла, вода, соль, немного растительного масла плюс 800 граммов сырого хлеба на гороховой муке – вот рацион рабочего, занятого на военном производстве. Зарплата на военном заводе была 600–800 рублей в месяц, на пищевом предприятии – 350–400 рублей.

При этом, если требовалось купить товары сверх положенного по карточкам, то, к примеру, мыло стоило 250 рублей, мука – 180 рублей за килограмм, масло – 1 100 рублей за килограмм, сапоги хромовые – 6 000 рублей (это рыночные цены ноября 1942 года).

Чтобы как-то решить проблему голода, рабочих стали наделять небольшими земельными участками – от одной до трех соток в черте города. Часть урожая горожане отдавали государству – для отправки на фронт, в госпитали и дошкольные учреждения.

Школьники тоже старались помочь и внести свой посильный вклад, работали на приусадебных участках, на сборе грибов и ягод, выращивали картофель и овощи, чем обеспечивали школьные столовые. В сборе грибов и ягод помогали городские организации.

На военных предприятиях велся строгий учет распределения дополнительного питания.

Школьники тоже старались помочь и внести свой посильный вклад, работали на приусадебных участках, на сборе грибов и ягод, выращивали картофель и овощи, чем обеспечивали школьные столовые. В сборе грибов и ягод помогали городские организации.

На военных предприятиях велся строгий учет распределения дополнительного питания.

“

Из протокола закрытого партийного собрания завода №76 от 27 января 1943 года (о распределении дополнительного питания):

«Филатов: "У нас в цехах неправильно производится распределение дополнительного питания: дают его и невыполняющим норму, а в отдельных цехах отдельные работники съедают по несколько обедов… Перед нами стоит одна из важнейших задач: заготовить большое количество ягод, грибов, луку и т.д. К этой работе мы приступили и нами уже кое-что проделано. Но для того, чтобы успешно провести эту работу, нам должны городские организации оказать помощь…"».

«Филатов: "У нас в цехах неправильно производится распределение дополнительного питания: дают его и невыполняющим норму, а в отдельных цехах отдельные работники съедают по несколько обедов… Перед нами стоит одна из важнейших задач: заготовить большое количество ягод, грибов, луку и т.д. К этой работе мы приступили и нами уже кое-что проделано. Но для того, чтобы успешно провести эту работу, нам должны городские организации оказать помощь…"».

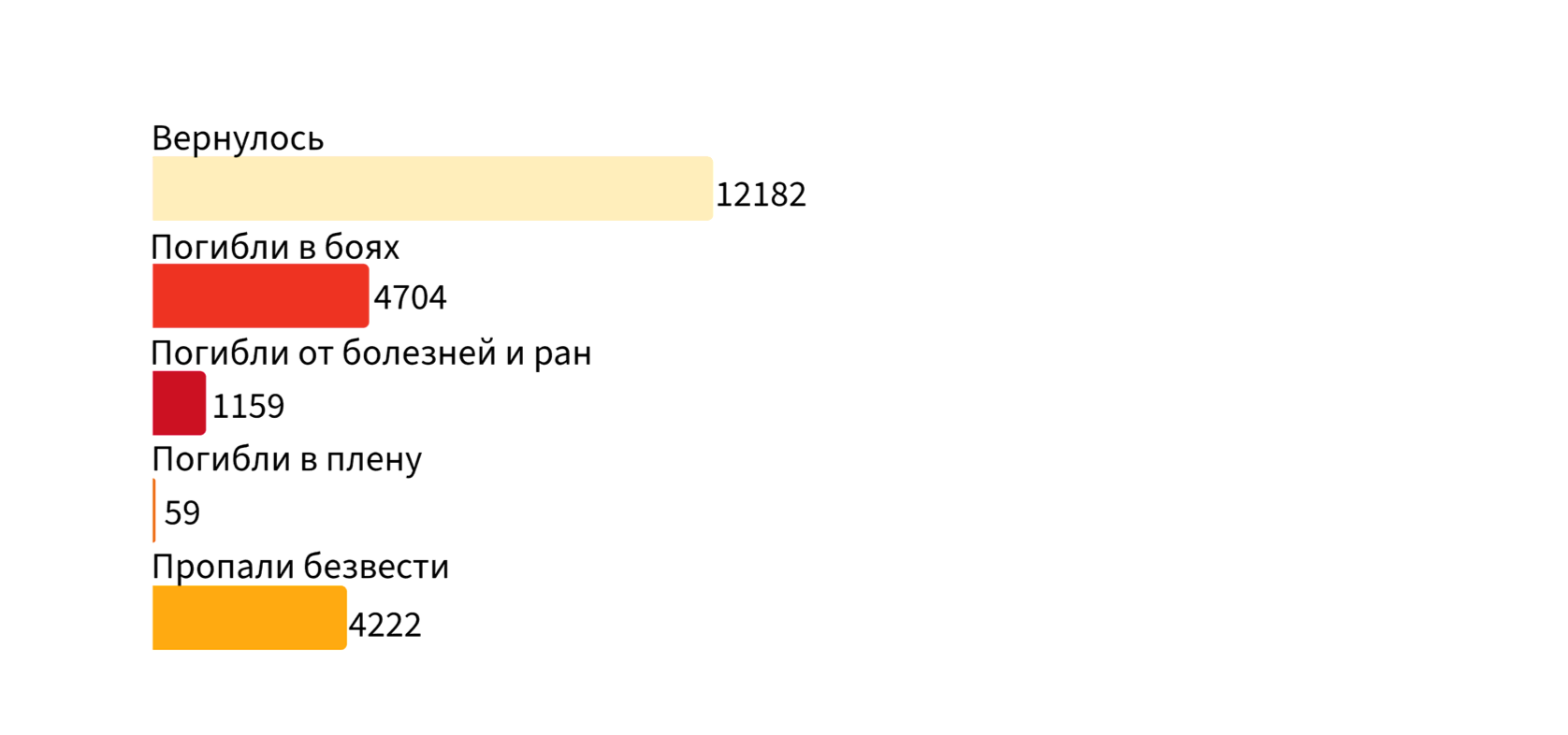

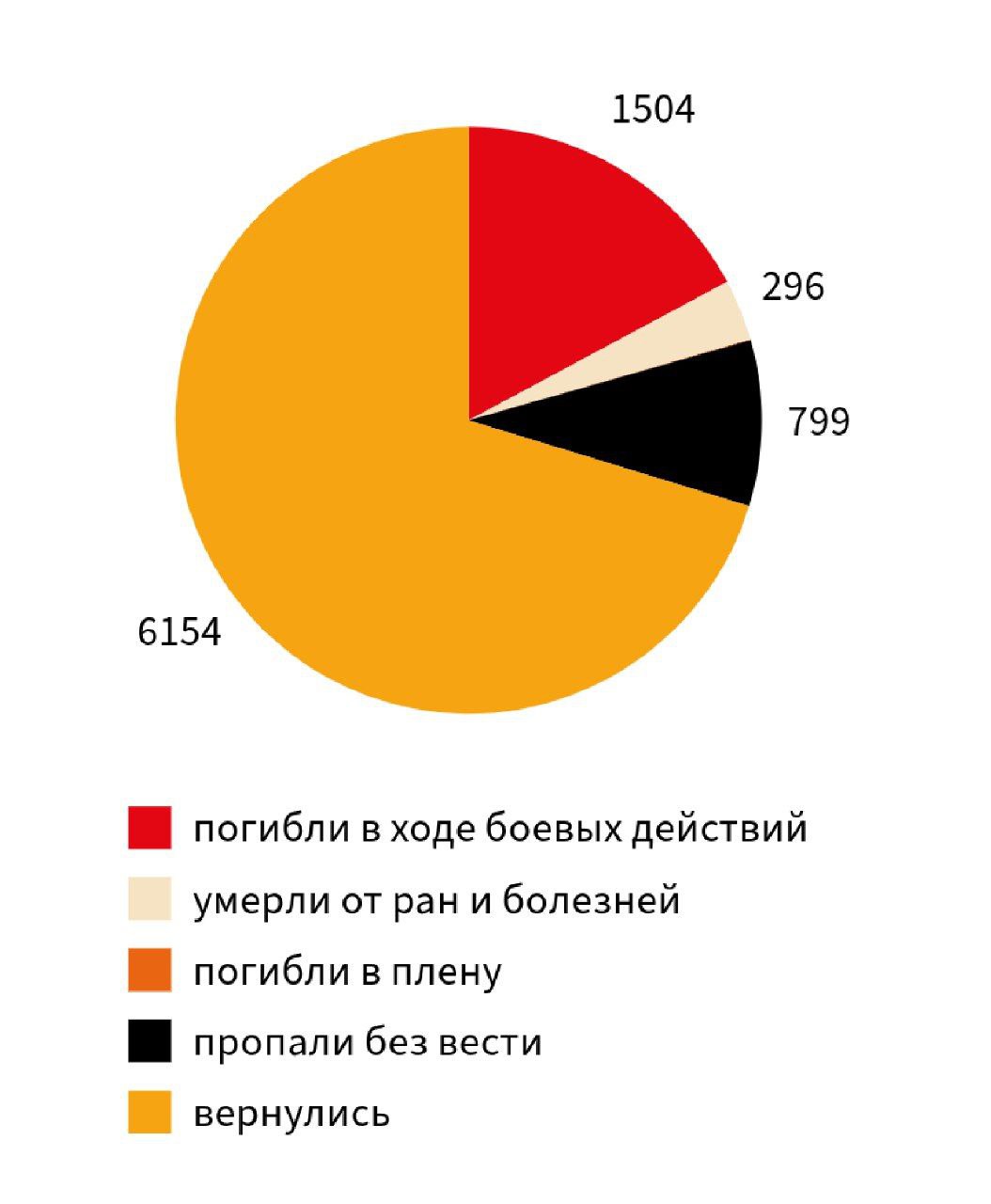

Серов в годы Великой Отечественной войны находился в глубоком тылу. Здесь не шли бои, не свистели пули над головой, не слышно было разрывов бомб и снарядов, но вклад наших земляков в общую победу над врагом неоценим.

Их имена навсегда высечены на плитах городского мемориального комплекса «Вечный огонь».

Герои Серова

Огромная заслуга в победе над фашисткой Германией принадлежит не только солдатам, офицерам, но и труженикам тыла. Среди таких была Анна Половинка (Щербина) 1912 года рождения, уроженка Краснодарского края, которая во времена коллективизации была выслана с братьями на Урал после расстрела родителей. До начала войны работала на лесопильном производстве в Ивделе, а позднее в Серове водителем пожарной машины деревообрабатывающего завода. За свой неженский тяжелый труд была награждена медалями «За доблестный труд», «За победу над Германией», Знаком почета. Умерла в возрасте 89 лет в 2001 году.

Война никого не пощадила, она безжалостно расправлялась с семьями, у кого-то забирала отца, у кого-то мать. Больше всего пострадали дети, их детство было самой страшной пыткой, это был настоящий билет в ад. Ни фруктов, ни шоколада, ни печенья, война им даже каши не дала. Бомбежки, голод, холод до дрожи, трава в качестве еды по весне.

Михаил Ратников родился в 1935 г., и когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 6 лет. Всю войну находился с братом на оккупированной фашистами территории, деревня была полностью сожжена, а ему с братом и матерью пришлось жить в землянке, которую они сами себе выстроили. Отца убили в 1942 году во время бомбежки. Все тяготы военного времени отчетливо помнил и познал их на себе. По окончании войны твердо принял решение служить Отчизне, служить закону. После прохождения службы в армии свой путь начал в ППС (патрульно-постовой службе) милиции Орджоникидзевского РОВД г. Екатеринбурга. Его целеустремленность, настойчивость, аккуратность в работе с документами не остались не замеченными руководством, и они направили его на учебу в школу милиции г. Елабуги. А уже после успешного её окончания был командирован в Серов, где и отдал делу служения Закону более полувека. Стремясь стать высоквалифицированным специалистом, поступил и успешно окончил высшую школу МВД СССР (ныне Академия МВД РФ). Более 30 лет возглавлял следственный отдел Серовского ОВД, которое уверенно занимало первые места в области по уровню качества расследования уголовных дел. Выйдя на заслуженный отдых, он занимался патриотическим воспитанием юных серовчан, был частым гостем у кадетов, а свою многочисленную библиотеку подарил в музей. Дослужился до полковника юстиции, награжден нагрудным знаком МВД России «Отличник милиции», медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, множеством юбилейных наград и медалей,медалями офицерской доблести и медалью «Дети войны». Всю свою жизнь следовал девизу: «Жизнь – Отечеству, Душу – Богу, Честь – Никому». Был награжден именным кортиком, умер в 2022 году.

Война никого не пощадила, она безжалостно расправлялась с семьями, у кого-то забирала отца, у кого-то мать. Больше всего пострадали дети, их детство было самой страшной пыткой, это был настоящий билет в ад. Ни фруктов, ни шоколада, ни печенья, война им даже каши не дала. Бомбежки, голод, холод до дрожи, трава в качестве еды по весне.

Михаил Ратников родился в 1935 г., и когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 6 лет. Всю войну находился с братом на оккупированной фашистами территории, деревня была полностью сожжена, а ему с братом и матерью пришлось жить в землянке, которую они сами себе выстроили. Отца убили в 1942 году во время бомбежки. Все тяготы военного времени отчетливо помнил и познал их на себе. По окончании войны твердо принял решение служить Отчизне, служить закону. После прохождения службы в армии свой путь начал в ППС (патрульно-постовой службе) милиции Орджоникидзевского РОВД г. Екатеринбурга. Его целеустремленность, настойчивость, аккуратность в работе с документами не остались не замеченными руководством, и они направили его на учебу в школу милиции г. Елабуги. А уже после успешного её окончания был командирован в Серов, где и отдал делу служения Закону более полувека. Стремясь стать высоквалифицированным специалистом, поступил и успешно окончил высшую школу МВД СССР (ныне Академия МВД РФ). Более 30 лет возглавлял следственный отдел Серовского ОВД, которое уверенно занимало первые места в области по уровню качества расследования уголовных дел. Выйдя на заслуженный отдых, он занимался патриотическим воспитанием юных серовчан, был частым гостем у кадетов, а свою многочисленную библиотеку подарил в музей. Дослужился до полковника юстиции, награжден нагрудным знаком МВД России «Отличник милиции», медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, множеством юбилейных наград и медалей,медалями офицерской доблести и медалью «Дети войны». Всю свою жизнь следовал девизу: «Жизнь – Отечеству, Душу – Богу, Честь – Никому». Был награжден именным кортиком, умер в 2022 году.

Победа в Великой Отечественной войне стала результатом не только военных действий, но и огромного труда всего народа. Война – это не просто история, это наша память о людях, отдавших свои жизни за свободу и победу своей страны. Это урок мужества, стойкости и любви к Родине, который мы должны передавать из поколения в поколение.

Ангелина Коляр, Наташа Карелина

Источники, использованные при создании материала:

газета "Серовский рабочий", газета "Глобус",

открытые источники сайта "Администрация Серовского муниципального округа"

ВОЛЧАНСК

Волчанск к началу Великой Отечественной войны был совсем небольшим поселком и назывался Лесная Волчанка. С самого начала его существования здесь добывали уголь, который потом использовали на Надеждинском сталерельсовом заводе (нынче – Надеждинский металлургический завод, г. Серов). На несколько лет добычу прерывали, но война заставила вернуться к ней.

В начале войны, когда на Урал эвакуировали огромное количество заводов и предприятий, стало понятно, что для их работы угля требуется больше. Одним из его поставщиков и стал тихий, маленький поселок Лесная Волчанка. Уже в 1942 году началась разработка нового разреза объединения «Вахрушевуголь». Стройка имела название «Волчанстрой НКВД» и первоначально велась силами рабочих Базстроя – треста, созданного для строительства Краснотурьинского алюминиевого завода. На стройку прислали трудармейцев (сосланных сюда со всей страны немцев), заключенных Богословлага, позднее — военнопленных.

С 1943 года добыча угля приобрела уже промышленный масштаб. Уголь Лесной Волчанки шел на Богословскую ТЭЦ – источник электроэнергии строящегося в Краснотурьинске алюминиевого завода.

С 1943 года добыча угля приобрела уже промышленный масштаб. Уголь Лесной Волчанки шел на Богословскую ТЭЦ – источник электроэнергии строящегося в Краснотурьинске алюминиевого завода.

В 1943 году в Лесную Волчанку стали прибывать люди, сыгравшие важную роль в строительстве рабочего поселка и добыче угля. Работы вели в сложнейших условиях - поселение и угольный разрез возводили в болотной местности тайги. Это обстоятельство сказалось на условиях и стройки, и организации жизни и быта. Здесь не было ни питьевой воды приемлемого качества, ни электричества, ни благоустроенного жилья. К тому же мошкара летом и морозы зимой еще больше отягчали жизнь. Однако люди терпели и работали – понимали, что этот уголь нужен производству, а значит, будущей победе.

Постепенно Лесная Волчанка справлялась с трудностями и благоустраивалась. К маю 1943 года здесь установили первый телефон, а рядом - первый громкоговоритель, который позволял жителям узнавать новости с фронта.

В 1944 году был получен первый энергетический уголь. Со временем в поселке появились трамваи, построили хлебозавод, открылся больничный городок. Кстати, Волчанск славится как самый маленький российский город с трамвайным движением. 25 января 1956 года поселок был преобразован в город Волчанск.

В строительстве рабочего поселка, как и разреза, принимали участие сосланные со всей страны немцы, а позже – военнопленные.

Фрида Новакова (урождённая Шильдт) прибыла на Волчанку из Омской области в 1947 году. Она вспоминает, что пленных водили на работу под охраной, колоннами по 4 человека. Работали они в разрезе мотористами, выборщиками породы. На территории лагеря были даже скульптуры из гипса (мальчики в спортивной форме, корова). У Фриды Новакова хранилась фотография одного из военнопленных по имени Пауль.

Постепенно Лесная Волчанка справлялась с трудностями и благоустраивалась. К маю 1943 года здесь установили первый телефон, а рядом - первый громкоговоритель, который позволял жителям узнавать новости с фронта.

В 1944 году был получен первый энергетический уголь. Со временем в поселке появились трамваи, построили хлебозавод, открылся больничный городок. Кстати, Волчанск славится как самый маленький российский город с трамвайным движением. 25 января 1956 года поселок был преобразован в город Волчанск.

В строительстве рабочего поселка, как и разреза, принимали участие сосланные со всей страны немцы, а позже – военнопленные.

Фрида Новакова (урождённая Шильдт) прибыла на Волчанку из Омской области в 1947 году. Она вспоминает, что пленных водили на работу под охраной, колоннами по 4 человека. Работали они в разрезе мотористами, выборщиками породы. На территории лагеря были даже скульптуры из гипса (мальчики в спортивной форме, корова). У Фриды Новакова хранилась фотография одного из военнопленных по имени Пауль.

В честь памяти ушедших на площади был возведён Обелиск с именами и фамилиями тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

“

Юнкоры общеобразовательной школы № 23 об обелиске:

«История появления этого обелиска очень интересна. Побеседовав с сотрудницей городского музея Ириной Губашовой, я узнала, что именно их 6 класс под руководством Розы Валентиновны Овсянниковой начал поисковую работу. Весь класс хотел найти кого-то из погибших, искали по центральным архивам. Ирине Николаевне нужно было найти Абатурова Максима Максимовича - это первое имя на обелиске, и по нему почти ничего неизвестно. Отправляли сведения Розе Валентиновне. Устраивали парады, и на них приглашали ветеранов, которые в то время были живы, приглашали и родственников погибших. Два года подростки собирали материал о погибших. Тогда они и не думали, что благодаря их поисковой работе 9 мая 1983 года откроют обелиск. На момент его открытия было установлено около десятка имён погибших. На открытии присутствовали их родственники, представители партийных и советских органов, военный комиссар Карпинска, участники Великой Отечественной войны. На центральной площади города собрались практически все жители. В конце 1980-х годов Роза Валентиновна уже занималась поиском информации с учащимися школы № 31, и постепенно накапливались другие имена, появились ещё две стелы. То есть это всё возникло не сразу, например, сначала добавилось 3 имени, потом, через несколько лет, ещё имена - шла долгая поисковая работа. 22 года прошло с того времени. Сегодня на обелиске 31 имя. Поиск погибших, их родственников продолжается».

«История появления этого обелиска очень интересна. Побеседовав с сотрудницей городского музея Ириной Губашовой, я узнала, что именно их 6 класс под руководством Розы Валентиновны Овсянниковой начал поисковую работу. Весь класс хотел найти кого-то из погибших, искали по центральным архивам. Ирине Николаевне нужно было найти Абатурова Максима Максимовича - это первое имя на обелиске, и по нему почти ничего неизвестно. Отправляли сведения Розе Валентиновне. Устраивали парады, и на них приглашали ветеранов, которые в то время были живы, приглашали и родственников погибших. Два года подростки собирали материал о погибших. Тогда они и не думали, что благодаря их поисковой работе 9 мая 1983 года откроют обелиск. На момент его открытия было установлено около десятка имён погибших. На открытии присутствовали их родственники, представители партийных и советских органов, военный комиссар Карпинска, участники Великой Отечественной войны. На центральной площади города собрались практически все жители. В конце 1980-х годов Роза Валентиновна уже занималась поиском информации с учащимися школы № 31, и постепенно накапливались другие имена, появились ещё две стелы. То есть это всё возникло не сразу, например, сначала добавилось 3 имени, потом, через несколько лет, ещё имена - шла долгая поисковая работа. 22 года прошло с того времени. Сегодня на обелиске 31 имя. Поиск погибших, их родственников продолжается».

Точную цифру призванных из Волчанского сельсовета установить пока не удалось, как и точное количество не вернувшихся. 31 имя погибших за Родину было высечено на Обелиске памяти павших в Великой Отечественной войны. На новом будет 72 имени павших и пропавших без вести, и это снова будет неполным списком. Повторим вслед за юнкорами: поиск продолжается.

Надежда Харитонова

Источники:

Книга всенародной памяти Волчанска

Материалы городского краеведческого музея

КАРПИНСК

Непосредственно накануне Великой Отечественной войны рабочий поселок Угольный получил статус города областного подчинения и стал называться Карпинском. Буквально через два месяца началась война, и молодой город получил серьезнейшие задачи и огромную ответственность – максимально вложиться в победу своей страны.

Становление промышленного города

Одной из главных задач Карпинска во время Великой Отечественной войны оставалась добыча угля. За четыре года войны здесь открылись новые разрезы – № 2, № 3 и № 4. Это позволило добыть угля почти в два раза больше, чем за прошлые 30 лет. В основном этот уголь отправляли на Серовскую электростанцию и Богословскую ТЭЦ в Краснотурьинск. Как и везде, рабочих рук не хватало – большинство мужчин ушли на фронт. Тогда работу подхватывали женщины. Например, Зинаида Самойлова и Евдокия Воронкина работали помощницами машиниста экскаватора, а Ксения Таран, Мария Танаева, Галина Темирбаева – машинистами паровозов.

В 1941 году из украинского Донецка в Карпинск был эвакуирован Сталинский государственный машиностроительный завод. В старом и неприспособленном здании гаража площадью 1100 квадратных метров срочно провели подготовительную работу: установили насосную, провели отопление, вдоль здания проложили узкоколейную железнодорожную линию для транспортировки изделий, возвели несколько пристроек лёгкого типа, оборудовали складские помещения. Уже через полтора месяца на заводе заработали станки, и начался выпуск военной продукции. Предприятие стало называться «Карпинский машиностроительный завод». На нем, как и на других предприятиях Свердловской области, работали и квалифицированные рабочие, и старики, и дети. В короткий срок бывшие школьные, торговые работники, технические секретари и служащие становились квалифицированными токарями, слесарями, электриками. Этих людей стали называть гвардейцами тыла – так велика и ответственна была их роль в общем деле победы.

В механическом цехе № 3 организовали производство деталей для реактивных снарядов установки «Катюша». Правда, работы вели в большом секрете, машиностроителям не выдавали на руки чертежей, детали делали по шаблонам, а для окончательной сборки их отправляли в Нижний Тагил. К тому же люди работали, забывая, что сутки состоят из дня и ночи, а недели – из суток, так как работали по 12 часов, иной раз – по 16–18,. Они часто говорили «не смена, а вахта». Конечно, были и такие рабочие, которые выполняли больше двух норм. Это Феоктисов, Черепенин, Воробьева, Елисеев, Попов, Воложенинов, Корчагин.

Государственный Комитет обороны и Министерство угольной промышленности неоднократно отмечали за успешное и бесперебойное выполнение плана завод и конкретных специалистов – например, токарей завода Марию Ржаницину и Косицина. Десятки трудящихся завода были награждены орденами и медалями Советского Союза. Несмотря на дефицит квалифицированных рабочих кадров, коллектив перевыполнял план выпуска продукции и тем самым помогал приблизить разгром гитлеровских войск.

В середине войны, 10 марта 1943 года, по приказу Министерства угольной промышленности был организован рудоремонтный завод на базе бывших Карпинских механических мастерских. Здесь сделали первые в стране ступенчатые конвейеры открытых карьеров для подъема и спуска горняков к месту работы. А по проекту главного конструктора завода Ивана Воложенинова паровые отечественные экскаваторы перевели на электрический привод.

В Карпинске работало 2 эвакуационных госпиталя. Первый из них – № 3746 – находился в здании старой Богословской больницы и просуществовал до 1 января 1942 года. Затем был расформирован и вошёл в состав эвакуационного госпиталя № 3369, который находился в городе с 22 октября 1941 года по 14 марта 1942 года. Медицинский персонал первого госпиталя включал 63 человека: четырёх заведующих, семь старших медсестер, одну хирургическую медсестру, одну старшую операционную сестру, 30 палатных медсестёр, начальника аптеки и двух его помощников, техника-рентгенолога, диетсестру. Сколько всего раненных бойцов проходило лечение неизвестно, но в ноябре 1942 года там было 294 человека. Во втором госпитале состав увеличился и включал уже 178 специалистов, в том числе – военврача Николая Сапециона, помощника начальника госпиталя И.Ф. Шурубенко, ординаторов А.Г. Гончарова, В.А. Коломацкую и других. Помимо помощи раненным госпитали оказывали помощь местному населению, например, предоставляли медикаменты, которых не было в городе.

На территории Карпинска также действовало пять сельскохозяйственных артелей и три колхоза, где основным аграрным трудом вынуждены были заниматься дети, женщины, старики и инвалиды.

На территории Карпинска также действовало пять сельскохозяйственных артелей и три колхоза, где основным аграрным трудом вынуждены были заниматься дети, женщины, старики и инвалиды.

На Карпинском машиностроительном заводе трудились не только местные жители, но и эвакуированные специалисты и рабочие. Одним из них был Станислав Яник – обычный рабочий, до войны работавший в Донецке слесарем по выпуску горного оборудования. Он вспоминал, как в первые месяцы войны, когда завод начал перестраиваться на военную продукцию, было трудно: процессы сильно отличались от прежних, людей не хватало, каждый день сотнями рабочие уходили на фронт. Но задачу перестроиться он вместе с товарищами принял мужественно. Так же, как и задачу – эвакуироваться.

“

Дорогу на Урал Станислав Яник вспоминал так:

«В начале октября из Москвы дали задание: эвакуировать предприятие вместе с людьми на Урал. Погрузили первые три эшелона и уехали осваиваться на новом месте. Добирались трудно, железнодорожные линии были перегружены… В дороге нас дважды бомбили. Первый раз, на станции Жданка, всё обошлось благополучно. А второй раз – на Узловой – фашисты стреляли прямо в людей. Груз уцелел, а человеческие потери были немалые. Ровно 40 дней мы были в пути. 22 ноября 1941 года приехали в Карпинск. Первое, что запомнилось – холод. В этом году зима была ранней и морозной».

«В начале октября из Москвы дали задание: эвакуировать предприятие вместе с людьми на Урал. Погрузили первые три эшелона и уехали осваиваться на новом месте. Добирались трудно, железнодорожные линии были перегружены… В дороге нас дважды бомбили. Первый раз, на станции Жданка, всё обошлось благополучно. А второй раз – на Узловой – фашисты стреляли прямо в людей. Груз уцелел, а человеческие потери были немалые. Ровно 40 дней мы были в пути. 22 ноября 1941 года приехали в Карпинск. Первое, что запомнилось – холод. В этом году зима была ранней и морозной».

Первое время работа была связана с подготовкой промышленных площадей. Одна из них была у вокзала, другая – на территории электроремонтных мастерских (рудоремонтный завод). Справились, поставили, наладили, и уже в декабре стали выпускать первую военную продукцию.

Станислава Яника приняли слесарем в цех № 2, и начались долгие, трудные дни изнурительной работы. Дело осложнялось тем, что для фронта нужно было всё больше и больше продукции, а людей не хватало.

Станислава Яника приняли слесарем в цех № 2, и начались долгие, трудные дни изнурительной работы. Дело осложнялось тем, что для фронта нужно было всё больше и больше продукции, а людей не хватало.

“

«В 1942 году к нам начали приезжать парни и девушки из ремесленных училищ. Совсем ещё дети, по 15–16 лет. Что они могли? Делали по 5–7 деталей за смену, этого было очень мало».

2 февраля 1944 года Станислав Яник был переведён бригадиром смены. Его обучал главный инженер, а затем уже он сам учил молодых ребят. Довольно скоро эта «педагогика» дала результат – новички стали намного перевыполнять норму.

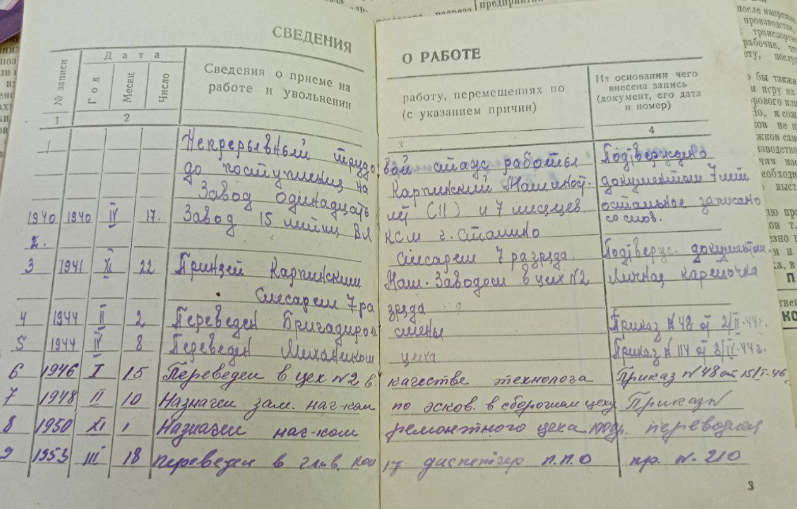

Уже после Великой Отечественной войны Станислав Яник продолжил работать на заводе. Он был начальником сборки экскаватора (1947) и диспетчером завода (с 1953 года). Станислав Яник был настолько хорошим и ответственным сотрудником, что у него было удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации №201, которое подчёркивало важность трудового подвига в тылу, равное фронтовому подвигу.

Уже после Великой Отечественной войны Станислав Яник продолжил работать на заводе. Он был начальником сборки экскаватора (1947) и диспетчером завода (с 1953 года). Станислав Яник был настолько хорошим и ответственным сотрудником, что у него было удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации №201, которое подчёркивало важность трудового подвига в тылу, равное фронтовому подвигу.

Полина Чумакова

Источники, использованные при создании материала:

сайта Карпинского Краеведческого музея,

книги «История Карпинска. Под знаком Красного креста»,

городского информационного портала Карпинск.инфо.