Южные города

БЕРЕЗОВСКИЙ

22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в СССР, с этого дня страна перестала жить прежней жизнью. Почти 4 года все города и их жители работали даже не на 100%, а на все 200-300%. Всем городам пришлось выкладываться по полной: нужно было ковать победу. Березовский — маленький город неподалёку от Свердловска — не стал исключением. Березовчане трудились на износ и были готовы положить свои жизни за общую победу.

Как жил город

Уже в августе 1941 года в Березовский начали съезжаться люди с прифронтовых областей Советского Союза. Город стал временным домом для жителей блокадного Ленинграда и детей из польского детского дома. Местным жителям приходилось ютиться в одной квартире с эвакуированными, но при этом никто не жаловался и все относились к этому процессу с пониманием. Из Ленинграда в Березовский переехал институт Наркомцветмета СНОП («Союзникельоловопроект»), а вместе с ним 500 высококвалифицированных инженеров и техников.

Для раненых бойцов на территории Березовского городского округа были открыты 2 госпиталя.

Первый находился в здании школы №1 и был рассчитан на 300-400 коек. А второй — в поселке Монетном, в школе №10, где было оборудовано 180-200 коек.

Первый находился в здании школы №1 и был рассчитан на 300-400 коек. А второй — в поселке Монетном, в школе №10, где было оборудовано 180-200 коек.

“

«Когда приходил эшелон с ранеными, то работали мы дни и ночи, пока не обработаем всех», — вспоминает Нина Александровна Чиркова, единственный хирург госпиталя в поселке Монетный.

В городе была огромная нужда в еде, ее часто не было даже по талонам. В 1942-43 году голод унес жизни 1630 человек.

Детей, которым дома могла не достаться еда, спасали школы — там кормили. Да, эту еду сложно назвать сытной, но дети могли поесть хоть что то. Обычно это был суп с картошкой и крупой, без мяса, масла, специй и прочего. А также в виде небольшого десерта была маленькая булочка, но и этому дети были рады. Дети не должны были голодать, и все это понимали. Учителю начальных классов школы №33 города Березовского Татьяне Александровне Корюковой приходилось разносить по домам учеников булочки, если кто то не мог прийти в школу. А вот в 1943 году, на 25-летие Красной армии детям выдали подарки, которые современные дети посчитали бы за шутку: 200 грамм лапши, 175 грамм печенья, 150 грамм конфет и 10 грамм чая — роскошь по тем временам. Также в школах всегда было тепло, а дома не у всех были дрова. Ребята очень уважали своих учителей, и все старались учиться, так как понимали, что они не могут лениться в школе, пока их братья и отцы воюют за то, чтобы они могли жить.

Те, кто не ушел на фронт, помогали в тылу. Под лозунгом «Все для фронта», все для победы» подростки и женщины работали на заводах и в шахтах. Даже неопытные и неподготовленные работники выдавали хорошие показатели эффективности, норма перевыполнялась в два-три раза, а рабочая смена длилась 12-18 часов.

Даже при таком безумном графике женщины успевали в свободное время выращивать овощи в поле около шиловского водохранилища, которые отправлялись бойцам Красной армии. Дети же шили игрушки для военных на фронте, помогали писать письма раненым в госпиталях, а также пели им песни, поднимая моральный дух. Были организованы музыкальные, хоровые и драматические кружки.

Даже при таком безумном графике женщины успевали в свободное время выращивать овощи в поле около шиловского водохранилища, которые отправлялись бойцам Красной армии. Дети же шили игрушки для военных на фронте, помогали писать письма раненым в госпиталях, а также пели им песни, поднимая моральный дух. Были организованы музыкальные, хоровые и драматические кружки.

Березовский — фронту

За первые полгода войны на фронт из небольшого городка ушла одна пятая населения — 5719 человек. Всего же на фронте побывало около 15000 жителей березовского, каждый третий берёзовчанин боролся против фашистов на фронтах Великой Отечественной. 3200 из них награждены боевыми орденами и медалями, 5 воинов стали участниками Парада Победы на Красной площади.

Не вернулось домой, так и оставшись на поле боя, по данным Сводной таблицы погибших в книге «Память. Свердловская область», — 5632 человека. Сейчас фамилии павших героев родом из Березовского находятся на мемориальном комплексе «парк Победы».

Больше руды добывай, громить фашистов помогай.

Как работали шахты города?

Как работали шахты города?

Пока одни березовчане защищали родину с автоматом в руках, другие помогали стране, держа в руках пятидесятикилограммовые перфораторы. Девочки и мальчики начинали работать на шахтах с 14 лет, а также туда охотно шли женщины, которых в 1944 году в золотодобывающих шахтах было больше, чем мужчин.

Например, Маргарита Зырянова в 16 лет была мастеровым на шахте, девочка в столь юном возрасте сама набирала и обучала кадры. После окончания войны стала учителем школы ФЗО №10 (ныне техникум «Профи»), где обучали кадры для золотодобывающего треста «Березовзолото».

Tilda Publishing

Помимо проблем с квалификацией шахтеров, были проблемы с условиями труда. Подростки и женщины работали много и долго, практически без источников света. Для освещения пути шахтеры использовали кабридки и факелы, повышая травмоопасность.

Были и положительные моменты — заработную плату привязывали к грамму добытого золота, а за каждый сверхплановый грамм предоставляли дополнительный отпуск. У работников была мотивация работать в два, три, четыре раза выше своих сил.

Были и положительные моменты — заработную плату привязывали к грамму добытого золота, а за каждый сверхплановый грамм предоставляли дополнительный отпуск. У работников была мотивация работать в два, три, четыре раза выше своих сил.

В Берёзовском во времена Великой Отечественной войны работало около 70 шахт, 5 из них были золотодобывающими

К слову о золоте, только в 1942 году было добыто 940 килограммов золота, к примеру в 2024 году золота добыли почти в 2 раза меньше — 500 кг. Всего с 1942 по 1944 год было добыто 2242 килограмма, если переводить по текущему курсу золота — это примерно 16,7 миллиарда рублей. В 1943 году Сталин писал 2 благодарственных письма золотодобывающим шахтам за сбор 1.029.000 и 1.500.000 советских рублей для Красной армии. В начале 1942 года комбинату «Березовзолото» передали Березовское шеелито-вольфрамовое месторождение, возник шеелитовый рудник, куда перевели 150 рабочих Ленинского рудника.

На этом руднике развернули добычу руды и начали выпуск металлического кобальта и вольфрамового концентрата, необходимых для производства танковой брони.

К слову о золоте, только в 1942 году было добыто 940 килограммов золота, к примеру в 2024 году золота добыли почти в 2 раза меньше — 500 кг. Всего с 1942 по 1944 год было добыто 2242 килограмма, если переводить по текущему курсу золота — это примерно 16,7 миллиарда рублей. В 1943 году Сталин писал 2 благодарственных письма золотодобывающим шахтам за сбор 1.029.000 и 1.500.000 советских рублей для Красной армии. В начале 1942 года комбинату «Березовзолото» передали Березовское шеелито-вольфрамовое месторождение, возник шеелитовый рудник, куда перевели 150 рабочих Ленинского рудника.

На этом руднике развернули добычу руды и начали выпуск металлического кобальта и вольфрамового концентрата, необходимых для производства танковой брони.

Не кочегары мы, не плотники…

Заводы Березовского во время Великой Отечественной войны

Заводы Березовского во время Великой Отечественной войны

Не только березовские шахтеры приближали победу — на благо страны трудились и березовские заводчане. Во время Великой Отечественной войны в город перевезли несколько заводов, а также был открыт механический завод. Трудились на заводе в основном молодые девушки, перевыполняя план и работая по по 12-18 часов.

“

«Завод был основан с чистого листа, из-за этого не было никаких технологий и станков, только чертежи», — рассказывает мастер завода, Анфисов.

В первые дни войны на Центральных механических мастерских комбината «Березовзолото» воссоздали механический завод. Здесь выпускали артиллерийские снаряды, корпуса для мин и гранаты Ф-1.

Также в Березовском на базе рудника разместился эвакуированный из Балашихи военный машиностроительный завод п/я №261, который начал выпускать военную продукцию уже через 15 дней после прибытия. Завод занимался серийным производством шасси и комплектующих для самолетов ПС-84 (с 1942 года это ЛИ-2), ПЕ-2, а также производством химических приборов, таких как УХАП-250, УХАП-500, которые тоже использовали в военной авиации.

Герой города

У каждого города есть свои герои, а у Берëзовского их целых пять! В основном это генералы, отряды которых смогли совершить подвиги. Но среди них есть один обычный солдат — рядовой.

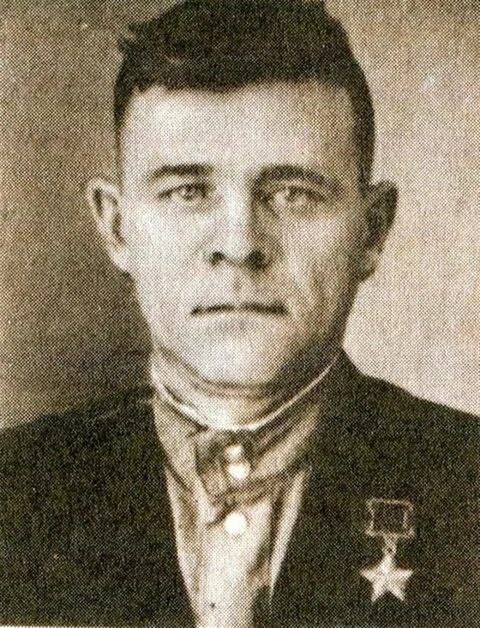

Иван Фёдорович Ключник - стрелок-разведчик 722-го стрелкового полка, рядовой. Родился в селе Солохи Белгородской области, но Березовский стал его вторым домом, именно в этом городе Иван Фëдорович прожил большую часть своей жизни. Во время Великой Отечественной войны он совершил несколько подвигов, которые могли стать последними для него.

Когда немецкие войска подходили к Белгороду в феврале-марте 1943 года, Ивана Фëдоровича призвали в Красную армию. За неполных два года солдат успел поучаствовать в нескольких ключевых битвах Великой Отечественной войны, например, на Курской дуге, воевал герой и под Харьковом, Киевом, а также в Польше и Германии.

Когда немецкие войска подходили к Белгороду в феврале-марте 1943 года, Ивана Фëдоровича призвали в Красную армию. За неполных два года солдат успел поучаствовать в нескольких ключевых битвах Великой Отечественной войны, например, на Курской дуге, воевал герой и под Харьковом, Киевом, а также в Польше и Германии.

За время войны Иван Фëдорович был награжден несколькими медалями. Первую государственную награду — «За боевые заслуги» — Иван Ключник получил за прорыв в немецкую траншею, который нанес многочисленные потери оккупационным войскам и захват ручного пулемёта. Произошло это в ночь на 15 июля 1943 года. Этот подвиг он разделил с напарником.

Вторую медаль — «За отвагу» — Иван Фёдорович получил за участие в захвате четырнадцати немецких солдат в составе разведывательной группы из семи бойцов 8 августа 1943 года.

Вскоре его вновь наградили медалью «За отвагу». 25 сентября того же года Иван Фëдорович, переплыв с левого берега Днепра на правый, установил расположение немецких позиций и огневых точек, а также разведал удобные места для причаливания плавательных средств. С полученными ценными сведениями возвратился на левый берег и доложил добытую информацию командованию. В бою за захват плацдарма с первым батальоном вновь форсировал Днепр, автоматным огнем Иван Фëдорович вынудил немецких солдат с потерями бежать с занимаемой позиции.

Вторую медаль — «За отвагу» — Иван Фёдорович получил за участие в захвате четырнадцати немецких солдат в составе разведывательной группы из семи бойцов 8 августа 1943 года.

Вскоре его вновь наградили медалью «За отвагу». 25 сентября того же года Иван Фëдорович, переплыв с левого берега Днепра на правый, установил расположение немецких позиций и огневых точек, а также разведал удобные места для причаливания плавательных средств. С полученными ценными сведениями возвратился на левый берег и доложил добытую информацию командованию. В бою за захват плацдарма с первым батальоном вновь форсировал Днепр, автоматным огнем Иван Фëдорович вынудил немецких солдат с потерями бежать с занимаемой позиции.

Tilda Publishing

13 октября 1943 года Иван Фëдорович в боях за высоту 243.2 в первых рядах штурмовал вражеский опорный пункт. Ворвавшись в траншею врага, автоматным огнем он уничтожил 5 немецких солдат, чем способствовал успешному продвижению своего подразделения. К сожалению, в рукопашной схватке был ранен осколком в бок и отправлен на лечение.

3 июня 1944 года Ивану Ключнику присвоили звание героя Советского союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Иван Фëдорович прошëл огромный военный путь, но, к сожалению, не смог дойти несколько километров до Берлина. В конце апреля 1945 года пуля немецкого снайпера попала в руку нашего героя и его отправили в эвокогоспиталь в Энгельсе, где Иван Фëдорович познакомился со своей будущей женой.

После демобилизации Иван Фëдорович отправился в Солохи — но от его села не осталось ничего. Дом был сожжëн, сестру убили немцы. Из 15 жителей Солох, ушедших на фронт, 11 погибли. Герою ничего не оставалось делать, как отправиться назад. В Энгельсе его ждала возлюбленная, с которой он уехал на Урал, в город Березовский, где жил до конца своей жизни.

После демобилизации Иван Фëдорович отправился в Солохи — но от его села не осталось ничего. Дом был сожжëн, сестру убили немцы. Из 15 жителей Солох, ушедших на фронт, 11 погибли. Герою ничего не оставалось делать, как отправиться назад. В Энгельсе его ждала возлюбленная, с которой он уехал на Урал, в город Березовский, где жил до конца своей жизни.

Андрей Шмыгарев

Источники, использованные при создании материала:

официальный Интернет-портал Березовского городского округа,

Березовский музей золота, газета "Золотая горка",

сайт центральной библиотеки города Березовского

СУХОЙ ЛОГ

Даже самые маленькие и отдаленные города Урала внесли свой вклад в Победу. На территории Сухоложья формировались 167 стрелковая дивизия, 93 отдельная стрелковая бригада из моряков тихоокеанского флота. В самом же городе, далеко от передовой, неустанно стучали молотки тружеников завода, медсестры сутками дежурили у коек раненых, и даже жители близлежащих деревень старались помочь фронту, чем могли.

Вклад промышленных предприятий

В Сухом Логу особенно помогали фронту промышленные предприятия, построенные на базе местного сырья в 1930-1935 гг. — шамотный завод и Сухоложский асбоцементный комбинат, на котором в 1938 г. было занято свыше 1700 рабочих. На комбинате, известном в военные годы как завод №450, производили отражатели для прожекторов и стеклянные призмы для танков. Этот сухоложский завод в период войны был единственным поставщиком зеркальных отражателей для прожекторных заводов нашей страны.

На шамотном заводе наладили выпуск кожухов, то есть оболочек для гранат-лимонок. Под открытым небом производили первые плавки металлургии недостроенного завода Вторцветмета, завода С – так называли его в годы войны.

Сухоложским цементникам тоже пришлось перестраиваться на военные рельсы. Вечером 22 июня 1941 года на Сухоложском цементном заводе прошел митинг, на котором собралось более ста рабочих и служащих. Известный на заводе стахановец-футеровщик Тимофей Быков ярко заявил: «Мы приложим все усилия, чтобы о бетон, сделанный из нашего цемента, разбились фашистские лбы».

На шамотном заводе наладили выпуск кожухов, то есть оболочек для гранат-лимонок. Под открытым небом производили первые плавки металлургии недостроенного завода Вторцветмета, завода С – так называли его в годы войны.

Сухоложским цементникам тоже пришлось перестраиваться на военные рельсы. Вечером 22 июня 1941 года на Сухоложском цементном заводе прошел митинг, на котором собралось более ста рабочих и служащих. Известный на заводе стахановец-футеровщик Тимофей Быков ярко заявил: «Мы приложим все усилия, чтобы о бетон, сделанный из нашего цемента, разбились фашистские лбы».

Вновь были открыты каменноугольные шахты на Елкинском и Черемшанском месторождениях, возникли леспромхоз и химлесхоз. Значительно увеличили выпуск продукции ранее созданные производства.

Местные жители, включая женщин и детей, работали на заводах, производя боеприпасы и другую продукцию для нужд фронта.

Так, например, Валентина Казанцева, ветеран труда Огнеупорного завода и труженица тыла, вспоминает:

Местные жители, включая женщин и детей, работали на заводах, производя боеприпасы и другую продукцию для нужд фронта.

Так, например, Валентина Казанцева, ветеран труда Огнеупорного завода и труженица тыла, вспоминает:

“

«Нас, подростков, на завод принимали с удовольствием, обучали специальностям. Меня приняли учеником счетовода в расчетный отдел, а брата Ивана – учеником электрика-телефониста. Работали зачастую по 12 часов не только на заводе, но и на работах в подсобном хозяйстве. Болели, простывали, жили впроголодь, но не обращали на это внимания, план всегда выполняли и даже нередко перевыполняли».

Помимо основной работы, подростков и молодежь привлекали к дополнительному труду. Анна Ширшова, труженица тыла Стороцементного завода вспоминает:

“

«Когда началась война, на предприятии остались только женщины и подростки, работали по 12 часов в сутки. На заводе одна из угольных мельниц была переделана на помол металлической стружки. На расфасовке порошка по 8 часов в сутки трудились только комсомольцы и молодежь завода, причем эта работа проводилась вне рабочего времени. У меня лично это получалось через каждые двое суток. Заводские комсомольцы постоянно первыми приходили на разгрузку угля из вагонов, которая осуществлялась вручную, и тоже вне рабочего времени».

Как маленькие деревни поддерживали фронт

Деревни тоже активно помогали фронту. В маленьком поселке Алтынай разместилось производство лыж для военнослужащих – незаменимых в условиях русской зимы на фронтах Великой Отечественной.

В поселке СМЗ (так раньше сокращался Сухоложский механический завод, а сейчас название прижилось) работал в годы войны леспромхоз «Свердлес», который выполнял оборонный заказ, занимался заготовкой и сплавом леса по реке Пышме. Кроме этого, рабочие леспромхоза делали шпалы, стойки для шахт, различные пиломатериалы.

В поселке СМЗ (так раньше сокращался Сухоложский механический завод, а сейчас название прижилось) работал в годы войны леспромхоз «Свердлес», который выполнял оборонный заказ, занимался заготовкой и сплавом леса по реке Пышме. Кроме этого, рабочие леспромхоза делали шпалы, стойки для шахт, различные пиломатериалы.

Ребята курьинской школы под руководством ее директора организовали кролиководческую ферму: мясо шло на питание падающим в голодные обмороки учителям и ученикам, шкурки использовали на шитье шапок и рукавиц для красноармейцев. Старшие ребята занимались выращиванием и дрессировкой собак для нужд фронта – их готовили как истребителей танков и помощников санитаров.

Жители рабочего поселка Сухой Лог и близлежащих сел активно собирали деньги на военную технику. Два самолета были построены на средства рабочих огнеупорного завода, и ещё более 40 — на деньги, полученные заводом за сверхплановую продукцию.

Жители рабочего поселка Сухой Лог и близлежащих сел активно собирали деньги на военную технику. Два самолета были построены на средства рабочих огнеупорного завода, и ещё более 40 — на деньги, полученные заводом за сверхплановую продукцию.

Подготовка специалистов во время войны

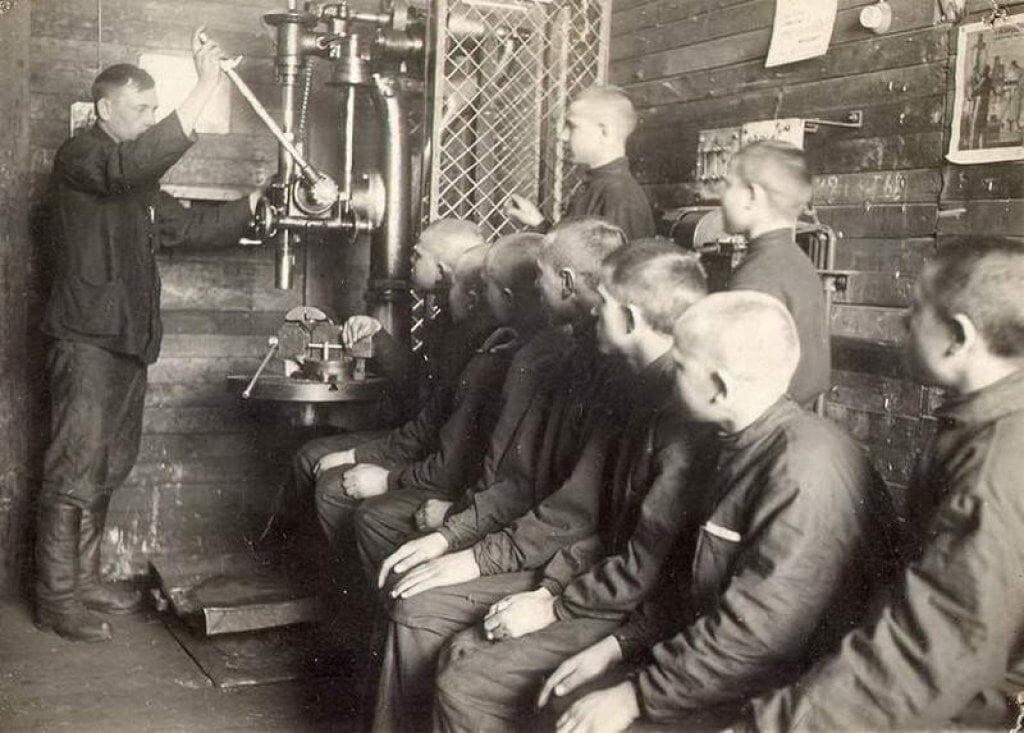

Опытные, квалифицированные рабочие сухоложских заводов ушли на фронт. Их места у станков и печей заняли подростки. Им не всегда хватало знаний и умений, поэтому в свободное от работы время они учились. Кадры для предприятий города готовили школы ФЗО — фабрично-заводского обучения.

Сухой Лог стал кузницей командных кадров для фронта. 19 августа 1941 года здесь разместилось Одесское артиллерийское училище им. Михаила Фрунзе. Окончив ускоренные курсы, сотни подготовленных офицеров отправлялись на фронт из стен училища. В ноябре 1941 года молодые артиллеристы досрочного выпуска были направлены на формирование гвардейских минометных частей, работавших с «Катюшами».

Сухой Лог стал кузницей командных кадров для фронта. 19 августа 1941 года здесь разместилось Одесское артиллерийское училище им. Михаила Фрунзе. Окончив ускоренные курсы, сотни подготовленных офицеров отправлялись на фронт из стен училища. В ноябре 1941 года молодые артиллеристы досрочного выпуска были направлены на формирование гвардейских минометных частей, работавших с «Катюшами».

В 1938 году в Сухоложье открыли школу медицинских сестер. Учебников было мало, учебные пособия готовились преподавателями, да и сами преподаватели были врачами, работавшими в местных больницах. В 1941 году срок обучения медсестер сократился до года. Практически весь выпуск 1942 года был отправлен на фронт. В 1955 году школу медсестер преобразовали в медицинское училище.

Жители внесли серьёзный вклад в формирование уральского танкового корпуса. В цехах заводов родился лозунг: «Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой».

Жители внесли серьёзный вклад в формирование уральского танкового корпуса. В цехах заводов родился лозунг: «Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой».

Уже в конце июня 41 года под госпитали были выделены самые лучшие здания в городе: хирургический корпус, школа №7, конторы цементного и шамотного заводов; за городом - санатории Курьи и Глядены.

По данным архива военно-медицинского музея г. Ленинграда, на территории Сухоложского района было развёрнуто четыре госпиталя:

Головной №2549, имел 4 отделения на 700 мест.

1-е отделение разместилось в хирургическом корпусе, 2-е отделение в школе №1 (сталинская), 3-е в конторе шамотного завода, 4-е в конторе цементного завода. Госпиталь №2549 был переведён в район Смоленска, но на базе госпиталя №2549 в октябре 43 года был сформирован госпиталь № 5926.

Госпиталь №2554 на 350 коек размещался в санатории «Глядены».

Госпиталь №2555 на 420 коек размещался на курорте «Курьи».

За четыре года войны через госпитали Сухоложья прошли тысячи раненых, 2/3 из них возвратились в строй. Умерло около 150 человек.

По данным архива военно-медицинского музея г. Ленинграда, на территории Сухоложского района было развёрнуто четыре госпиталя:

Головной №2549, имел 4 отделения на 700 мест.

1-е отделение разместилось в хирургическом корпусе, 2-е отделение в школе №1 (сталинская), 3-е в конторе шамотного завода, 4-е в конторе цементного завода. Госпиталь №2549 был переведён в район Смоленска, но на базе госпиталя №2549 в октябре 43 года был сформирован госпиталь № 5926.

Госпиталь №2554 на 350 коек размещался в санатории «Глядены».

Госпиталь №2555 на 420 коек размещался на курорте «Курьи».

За четыре года войны через госпитали Сухоложья прошли тысячи раненых, 2/3 из них возвратились в строй. Умерло около 150 человек.

Сохранение памяти

В Сухом Логу в школе №5 (поселок СМЗ) с 1984 года существует отряд «Память». Ученики участвуют в раскопках на полях боев Великой Отечественной войны. Иногда им удается найти медальоны, в которых на полуистлевших бумажках можно разобрать имя солдата и откуда он родом. Тогда ребята из «Памяти» находят родных солдата, сообщают им о месте захоронения, чтобы те смогли приехать на могилу своего родного человека.

Степан Неустроев — герой Советского Союза

Капитан Степан Неустроев был командиром 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии — того самого батальона, который водрузил Знамя Победы на Рейхстаг и возвестил миру о победе над фашизмом. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1946 году.

Степан Неустроев родился 12 августа 1922 году в крестьянской семье в селе Талица (территория городского округа Сухой Лог). Окончил 7 классов школы и работал токарем в мастерской.

Степан Неустроев родился 12 августа 1922 году в крестьянской семье в селе Талица (территория городского округа Сухой Лог). Окончил 7 классов школы и работал токарем в мастерской.

“

«В 1938 году в моей жизни произошло большое событие — меня приняли в ряды Ленинского комсомола, и я с гордостью носил значок комсомольца», — писал Степан Неустроев в своих мемуарах «Путь к Рейхстагу».

Когда пришло время службы, военком предложил Степану Неустроеву вместо авиационной службы поступить в пехотное училище, которое готовит общевойсковых командиров, командиров взводов, лейтенантов.

Уже в августе 1942 года Степан Неустроев был тяжело ранен, после лечения в медсанбате и госпитале он вернулся в свою часть. С 1943 года он командовал батальоном, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, в штурме Восточной Померании и в боях за Берлин. Степан Неустроев получил пять ранений за войну. Его батальон штурмовал главный вход в Рейхстаг, и под его руководством над зданием был водружен Красный флаг. В наградном листе за звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» значится следующее: «Под руководством капитана Неустроева был водружен над Рейхстагом Красный флаг. Зажатые в подвалах немцы сдались в плен, среди них насчитывалось свыше 1.500 солдат, офицеров и генералов. Батальон Неустроева выполнил с честью приказ — водрузил знамя победы над Берлином».

Уже в августе 1942 года Степан Неустроев был тяжело ранен, после лечения в медсанбате и госпитале он вернулся в свою часть. С 1943 года он командовал батальоном, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, в штурме Восточной Померании и в боях за Берлин. Степан Неустроев получил пять ранений за войну. Его батальон штурмовал главный вход в Рейхстаг, и под его руководством над зданием был водружен Красный флаг. В наградном листе за звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» значится следующее: «Под руководством капитана Неустроева был водружен над Рейхстагом Красный флаг. Зажатые в подвалах немцы сдались в плен, среди них насчитывалось свыше 1.500 солдат, офицеров и генералов. Батальон Неустроева выполнил с честью приказ — водрузил знамя победы над Берлином».

В своих мемуарах «Путь к Рейхстагу» Степан Неустроев вспоминал, как в 1941 году судьба Москвы волновала весь мир. Он подчеркивал, что Москва не только выстояла, но и стала символом Победы, местом проведения Парада Победы.

После войны Степан Неустроев служил на Урале, вышел в отставку в звании подполковника в 1962 году. Умер в 1998 году в Севастополе, похоронен на Аллее Героев.

В 2005 году в Сухом Логу в память о героях войны, включая Степана Неустроева и его двоюродного брата Ивана Сысолятина, была открыта Площадь Героев с установленными памятными стелами.

После войны Степан Неустроев служил на Урале, вышел в отставку в звании подполковника в 1962 году. Умер в 1998 году в Севастополе, похоронен на Аллее Героев.

В 2005 году в Сухом Логу в память о героях войны, включая Степана Неустроева и его двоюродного брата Ивана Сысолятина, была открыта Площадь Героев с установленными памятными стелами.

Алина Полкова

Источники, использованные при создании материала:

архивы краеведческого музея, книга «Госпитали Сухоложья», газетные вырезки со времён войны, библиографический указатель «Памятники героям и участникам Великой Отечественной войны натерритории Сухоложского района Свердловской области»